顧客満足度90%台を誇るサポート部門のAI活用戦略!顧客対応と人材育成を両立する、次世代コンタクトセンターへの変革|コンタクトセンター・アワード2025参加レポート

2025年7月18日、シナジーマーケティング(以下、当社)のサポートグループ※1 が、株式会社リックテレコム様が主催するコンタクトセンター※2 業界における表彰制度「コンタクトセンター・アワード2025」に参加しました。

近年、AI技術の進化に伴い、カスタマーサポートの現場でもAI活用による変革が急速に進んでいます。当社でも、お客様へのAIサポートの提供、人材育成のためのLMS※3 の開発など、AIを活用した取り組みを進め、お客様対応と人材育成を両輪として進化させています。今回はその取り組みを発表いたしました。大規模なコンタクトセンターを擁する大企業が数多くエントリーするなか、なぜ当社は挑戦を決めたのか。本アワードでの発表内容や得られた気づき、今後の展望を、登壇資料も交えながらご紹介します。

■コンタクトセンター・アワードとは

コンタクトセンター業界最大の専門誌「コールセンタージャパン」を発刊する株式会社リックテレコムが主催(共催:イー・パートナーズ)する表彰制度。2003年に創⽴され、2025年で22年⽬を迎える。コンタクトセンターの運営において、革新的な戦略、効果的なオペレーション、先進的なテクノロジーの活用、そして人材育成など、多岐にわたる側面で優れた実績を挙げた企業や個人を評価し、業界全体の発展に貢献することを目的としている。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

※1 当社が提供するマーケティングSaaS「Synergy!」のサポート業務を担当するチーム。2025年10月現在、8名で構成される。

※2 企業や組織が顧客とのコミュニケーションを管理するための部署や機能。メールやチャット、SNSなど複数チャネルを用いて、顧客接点を最大化する。

※3 Learning Management System(学習管理システム)の略。オンライン学習や集合研修などの学習活動全体を効率的かつ効果的に管理・運用するためのプラットフォーム。

■プロジェクトメンバー

吉田 憲孝 / クラウド事業部 サポートグループ マネージャー

2017年中途入社。Synergy!導入におけるSIソリューションのPM、テクニカルサポートを経て、サポートGのマネジメントを務める。

池田 靖洋 / クラウド事業部 サポートグループ

2004年中途入社。Synergy!のプロダクト開発を経て、社内外のお問い合わせの技術支援を担当。

山脇 美佳 / クラウド事業部 サポートグループ

2012年中途入社。入社以来、Synergy!のカスタマーサポート業務を担当。現在はチームの運営やサポートページの管理、社内外の対応フォローを担う。

※部署名・役職は取材当時(2025年9月)のものです

サポートサービス向上のための新たな挑戦

当社にとって、カスタマーサポート領域のアワードへのエントリーは初めての試みでした。大規模なコンタクトセンターを擁する大企業が中心のコンタクトセンター・アワードへの挑戦に踏み切った背景には、大きく3つの目的があります。

■主な参加目的

- サポートサービスのさらなる向上

エントリーしているすべての企業の取り組みを閲覧できるため、他社の事例から新たな学びを得て、自社サービスをさらに磨き上げたい。

- メンバーの成長と客観的評価

チームとしてこれまでの取り組みを論理立ててアウトプットすることで、参加メンバーのスキルアップと、振り返りの機会として活用できると考えた。外部からの客観的な評価も得られるため、当社の取り組みの現在地を客観的に把握し、サービスの成長につなげたい。

- 企業・サービスの知名度向上

AI活用を中心とする当社の先進的な取り組みを積極的に社外に発信することで、当社および当社サービスの「Synergy!」「Synergy!LEAD」をより広く知ってもらい、必要としているお客様に届けたい。

数あるアワードのなかから「コンタクトセンター・アワード」を選んだ理由は、3つあります。1つ目は、主催であるリックテレコム様が専門誌を発行されており、専門性が高いと判断したこと。2つ目は、すべてのエントリー企業の取り組みを知ることができるので、私たちチームが成長するための貴重な財産になると考えたこと。3つ目は、コンタクトセンターの規模や業態(BtoB・BtoC)にかかわらずエントリーが可能で、広い視野を持つ審査員に評価をいただけることです。

コンタクトセンター・アワードへの挑戦を決めたのは、2025年の年明け。一次審査までの準備期間が短いなか、チームを牽引するマネージャーの吉田を中心に、中核を担う池田、山脇の2名が参画し、申請カテゴリーの選定から発表内容の企画、登壇資料の作成までを3人で行いました。

特に苦労したのが、「どのカテゴリー に、どのような内容でエントリーするか」の決定でした。世の中の時流や市場の動向、近年の取り組みから、「AI活用にまつわる取り組みを発表する」という方向性はすぐに決まりましたが、技術的なアプローチや人材育成の取り組みといった複数の切り口があったため、発表の骨子やストーリーをどう組み立てるかに苦慮しました。

最終的に「ストラテジー部門」というカテゴリーを選択しました。当社のようなSaaSベンダーは、お客様に利用を継続していただける環境づくりが非常に重要であり、サポート対応の次世代化とチームの持続的な成長は、事業課題の1つという考えからでした。

登壇資料の作成ではページ数や記載内容の制約があるため、取り組みのすべてを盛り込むことはできません。そのため、これまでのチームの歩みを振り返り、データを精査しながら伝えたいポイントを厳選し、言語化していきました。

一次審査の直前に怪我によるスピーカーの変更というハプニングに見舞われましたが、3人で協力して乗り越え、無事当日を迎えることができました。

コンタクトセンター・アワード 一次審査

一次審査は、池袋サンシャインシティのカンファレンスルームで行われました。当社は、「ストラテジー部門」へのエントリー企業でトップバッターを務めることになりました!

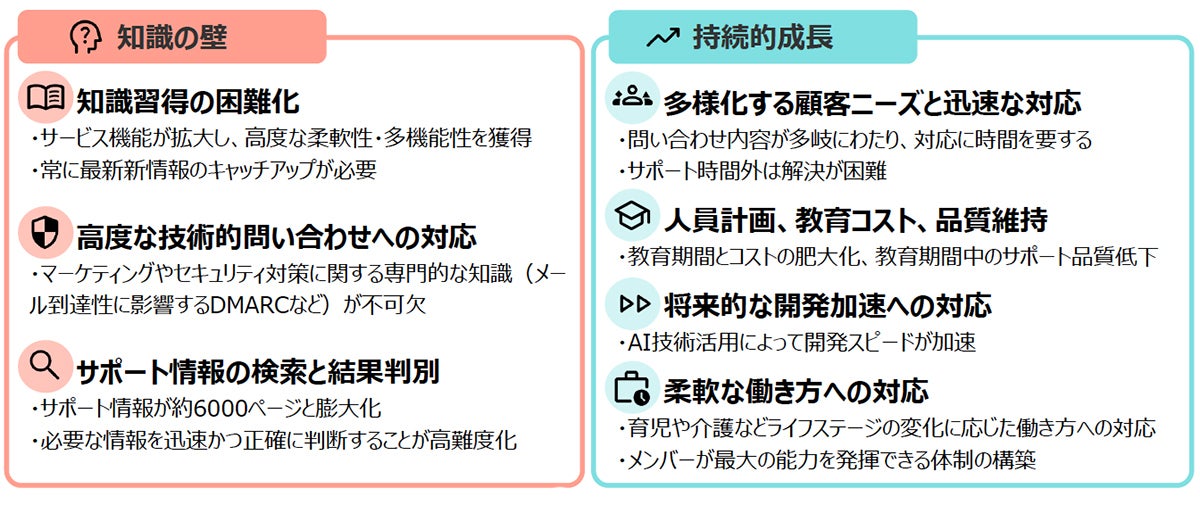

■Synergy!のサポートグループの課題

発表テーマは、最終的に「AI活用と人材育成のシナジー効果!知識の壁と持続的成長への取り組み」としました。当社が提供する「Synergy!」のサポート業務における現在から将来にわたる課題を、生成AIを活用して解消しようという取り組みをご紹介しました。発表は、吉田と池田が担当しました。

知識の壁と持続的成長という2つの大きな課題を乗り越えるため、私たちは以下7つのアプローチを定義しました。

その取り組みとして、2つのAIシステムを構築しました。

- Synergy!ケンテイ(従業員の教育向け)

- Synergy!AIサポート(お客様および従業員向け)

これらは自社で企画から設計、開発までを手がけ、特にAIサポートについてはお客様に直接生成AIの機能をご利用いただく、当社としても初の試みでした。

■活用システム

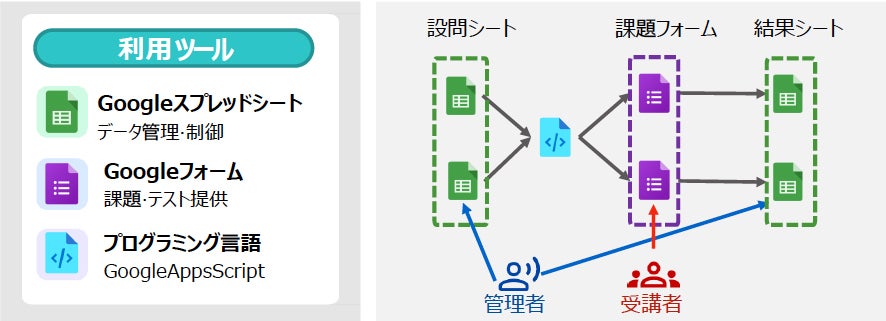

【Synergy!ケンテイ】

- 利用者

- シナジーマーケティングの従業員(サポートグループ、営業)

- 主な目的

- 新規メンバーに対して、知識・スキルの効率的な習得を支援

- 既存メンバーに対して、業務の質を均一化しあらゆる問い合わせに迅速に対応できる能力の維持、難易度の高い知識を再確認し、スキルアップと知識定着を支援

- システムの構成

- 主な特徴

- 生成AIを活用してサポートグループのメンバーのみで企画、設計、開発

- カスタマーサポートに必要な知識・ノウハウを網羅的に学習できるように、機能と難易度を分類し、全12科目433問を整備・実装

- モチベーションを維持できるようにクイズ形式で画像も交えた学習環境を提供

- 取り組みのポイント

- 設問のランダム作成や画像挿入など、複雑になりがちな処理も、生成AIを利用することでメンバー自身で開発にチャレンジできた

- 構築から運用まで独力で行える、自立性の高いシステムを目指し、シンプルな機能と柔軟な構成で、メンテナンスの負担を最小限に抑えることをめざした

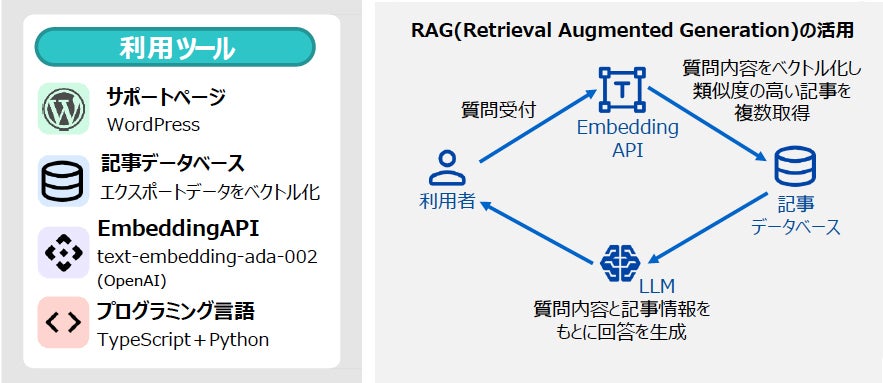

【Synergy!AIサポート】

- 利用者

- 「Synergy!」を導入している企業の方

- シナジーマーケティングの従業員(営業、代行担当、サポートグループ)

- 主な目的

- サポート対応時間外でもお客様や社内への支援を行う(24時間365日のサポート)

- サポートグループ新規メンバーへのナレッジ提供による、サポート品質の向上と教育コストの削減

- 新機能であってもFAQの整備が不要。機能追加後すぐに回答が得られる環境の提供

- キャリアとライフステージを両立させる、柔軟な働き方への足がかり

- 利用の様子

- システムの構成

- 主な特徴

- サポート記事データベースを活用したRAG※4 によるハルシネーション※5 の防止

- 生成AI(LLM※6 )を活用し、参照したページ情報と回答、参照情報へのリンクを生成して提供

- 取り組みのポイント

- 膨大なサポートページの記事データを有効活用

- お客様が回答の信頼性を判断しやすいようにプロンプトを改善し、回答とともに使用記事のタイトルおよびリンクを提供

- 複数のLLMの比較評価を繰り返し、応答時間を大幅に短縮(1/3に短縮)しつつ回答率を改善

- 記事データにタグ付けを行い、機能の混乱を予防

- AIへの質問に不慣れなお客様向けに、継続的なUI改善を実施(プレースホルダや問い合わせのテンプレート、利用ガイドなどの提供)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

※4 Retrieval-Augmented Generation(検索拡張生成)の略。外部のデータベースを参照することで、事前学習を必要とせず生成AIがより正確な回答を生成する技術。

※5 生成AIが事実に基づかない、あたかも真実であるかのように聞こえるでたらめな情報を作り出す現象。

※6 Large Language Models(大規模言語モデル)の略。膨大な量のテキストデータで訓練された、高度なAIプログラム。

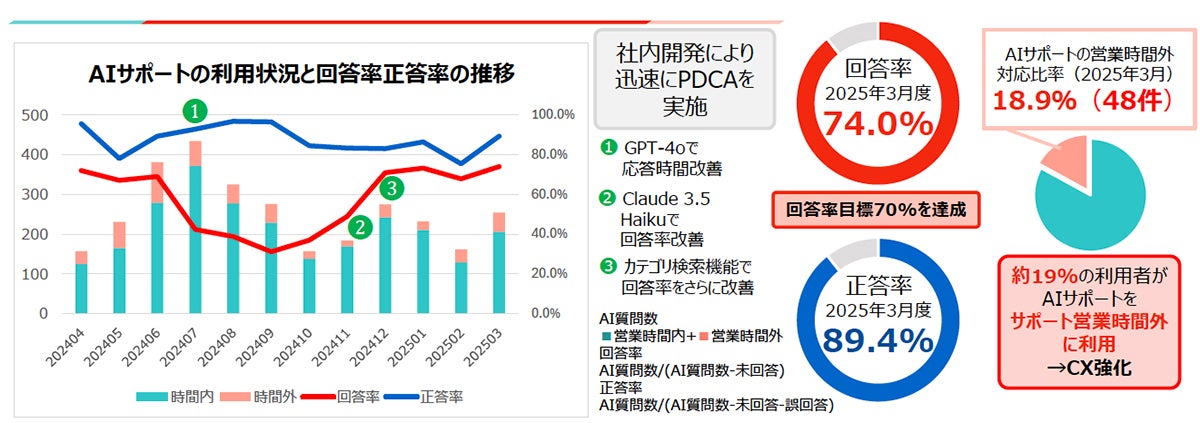

■取り組みの成果

- 「Synergy!AIサポート」の正式提供を開始

お客様向けの初のAI活用事例であるSynergy!AIサポートは、地道な改善を通じて一つひとつの課題を克服し、正式な提供に至ったことを発表しました。

- UIと応答時間のバランスを最適化しながら機能を向上させた結果、回答率74%、正答率89.4%を達成

- Synergy!AIサポートの利用時間の18.9%が、サポート時間外お客様が必要な時にすぐに情報を得られるようになり、顧客体験(CX)の向上にも大きく貢献

- 既存チャネルへの問い合わせは昨対17.8%削減し、サポート対応の効率化が進んだ

- 2つの取り組みによるシナジー効果

このAI活用と人材育成の施策による、2つのシナジー効果を発表しました。

- 新規メンバーの育成期間を約4か月短縮

- 新規メンバーのお客様からの問い合わせに対する個人解決率が、入社から10か月で80%を超え、ベテラン既存メンバーとほぼ変わらない対応品質を実現

- 新規メンバーを第一対応とした編成で、サポート利用満足度を向上

- サポート対応についての満足度アンケートでは、新規メンバーが配属されると満足度が低下する傾向があったが、「満足」の割合が5.6%上昇

今回の取り組みを成功に導いたのは、以下の3つのポイントです。

■成功のポイント

- コスト効率の高い社内開発(コスト削減)

- Google Workspaceや既存のサポート記事を活用

- 外部に委託せず、自社の状況・課題感に合わせたシステム構築を行うことで、スピーディな導入と改善が実現

- 持続的改善

- 利用状況をもとに具体的な課題を特定

- 複数のLLMの比較検討を実施。PDCAを複数回回すことで最適化を図った

- AI活用と人材育成の相乗効果(業務効率化)

- 体系的な学習環境を整備することで、お客様によるセルフ解決を促進し、サポート対応負荷を軽減

- 新規サポートメンバーの個人解決率向上によって、顧客満足度が上昇するシナジー効果が発生

発表後は質疑応答の時間。審査員の方々からは、「ITベンダーのなかでも、AI活用がかなり進んでいる印象。感銘を受けた」といった好評価をいただきました。取り組みへの高い関心が伺える「AIが解決できなかった場合のケア導線」や「AIの回答精度を高めるためのタグ付けの考え方や手法について」などの質問を多数いただき、質疑を通じて発表者としても参考になる点が多くありました。

挑戦によってもたらされた「未来への手応え」

惜しくも一次審査通過は叶いませんでしたが、「今回の挑戦では、多くの学びと未来への手応えを得られた」と3人は語ります。

メインスピーカーを務めた吉田は、次のように振り返りました。

「反省点として、今回の取り組みが、当社の事業課題の解決においていかに不可欠であるか、つまり『お客様の成功のご支援が当社の事業成長に直結する』という、この活動の核心的な重要性を十分にアピールしきれなかった点が挙げられます。SaaSサービスは、お客様に継続して利用していただくことが何よりも重要です。弊社の『Synergy!』は、お客様が自ら施策を実行して成果を出すことで価値が生まれるツールであるため、『お客様の施策をいかに成功に導くか』が、サポートグループにとって最大のミッションとなります。

一次審査を通過できなかったことは残念でしたが、今回の挑戦は私たちにとって多くの収穫をもたらしてくれました。審査に向けた資料作成では、自分たちの活動を客観的に見つめ直し、言語化する力が身につきました。チームで知恵を絞る過程では、個々のスキルアップと結束力の向上につながりました。加えて、他社の素晴らしい取り組み事例に触れたことで、自社の強みやさらなる改善のヒントを認識でき、大きな学びとなりました」

また、準備から登壇までの取り組みを通じて、チームに良い変化があったと語りました。「日々の業務データを改めて整理・分析することで、成果が可視化され、チームが何に向かって進んでいるのか、目標意識が統一できました。今後の業務改善や施策でも効果的に取り入れたいと思います」

同じく登壇した池田は、「エントリーした当初は、私たちの取り組みはまだ大々的に社外に発表できる状況ではないのでは……との不安がありました。ですが、いざコンタクトセンター・アワードに参加してみると、私たちの課題感や取り組みは知見が豊富な他社と比べても遜色がないことが確認でき、大きな収穫になりました。反面、AI導入前から顧客満足度90%台を維持してきた実績があるだけに、それを進化させた取り組みの発表で結果を残せなかったことは残念に思います」と率直な想いを語りました。

ともに準備を進めた山脇は、「コンタクトセンター・アワードへのエントリーが決まってから一次審査までの期間が短かったことに加えて登壇資料の作成も初めての経験で、難しい面がありました。このような状況でも、視覚的に分かりやすいだけでなく、当社の特徴や取り組みの成果をしっかり盛り込んだ資料にできた点はよかったです。また参加する機会があれば、1年かけてじっくり準備して臨みたいです」と抱負を語りました。

当社のサポートグループは今後、AIをはじめとする先端技術を駆使し、サービスをさらに磨き上げていきます。具体的には、お客様の利便性の向上とサービス定着率の向上をめざします。その中心となるのが、「Synergy!AIサポート」のブラッシュアップと利用の促進。現在は、マニュアルおよびFAQやナレッジによる回答に留まっていますが、今後は、お客様の利用状況からパーソナライズされた、より最適な回答を提供できると考えています。これにより、一般的な問い合わせ対応をより広くAIに任せることが可能になります。AIは24時間365日いつでも回答できるため、お客様の利便性向上にもつながります。

加えて、サポート窓口の担当者(人間)は、AIでは対応が難しい「顧客データのファネル分析の実現方法」や「カスタマージャーニーの収集」といった、専門的かつ複雑な問い合わせに集中できるようになります。AIを活用することで、カスタマーサポート領域を超えたご相談にも、より迅速かつ正確に対応できるよう努めて参ります。

カスタマーサポートの理想の姿は「サポートが不要になること」

今回の学びを経て、「カスタマーサポート領域におけるAI活用の変化と、それがもたらす未来」についても3人に聞きました。

山脇は、AIがもたらす変化に期待を寄せています。

「現在も人材育成にAIを活用していますが、今後はより広い範囲で活用できると思います。一例ですが、人間の代わりにロールプレイングを実施する、問い合わせ対応のシミュレーションを行う、スキル評価の効率化を図るなどです。人間にしかできない業務により集中できるようになるため、お客様の利便性向上だけでなく、ビジネス機会の創出支援などの新しい価値提供もできるようになるのではないかと考えています」

池田はカスタマーサポート領域の理想的な姿について、次のように語りました。

「理想を言えば、プロダクトは『サポートが不要な状態』が望ましいと考えています。つまり、サポート担当がいなくてもスムーズに利用できる状態です。お客様が使い方を知るために問い合わせをしなければならないのは、不便ですよね。これを実現する手段としては、プロダクトの開発段階からAIを活用してユーザビリティを向上させたり、システム内でユーザーの動きを検知し、問い合わせが発生する前にAIが解決策を提案するなど、現時点でも複数考えられます。今後は、AIの進化を見据えて、開発や営業などの部門とも連携しながら、『お客様がストレスなく、意図通りにプロダクトを利用できる世界』を目指すようになるのではないでしょうか」

吉田は、AIの活用がさらに一般化し、プロダクト自体もAIを活用したものへと変わっていくと語ります。

「私たちサポートグループも、スキルや体制を常にアップデートしていく必要があります。近い将来、ユーザーの行動分析やFAQ・ヘルプページの作成といった業務はAIの役割にシフトするでしょう」

続けて、これからのサポート担当者に求められる役割について、次のように述べました。

「AIが提供する情報を理解したうえで、お客様の複雑な課題を効果的に解消すること、つまり人間が担うべき専門性を高めることがより重要になると考えています」

今回の取り組みは、AI活用が進む未来を見据えた組織機能向上への大きな一歩だったと、エントリーを通じて得た手応えを語りました。

いかがでしたでしょうか。

当社は今回の経験を活かし、お客様の利便性向上だけでなく、事業成長や理想実現に向けてさまざまなご支援を続けてまいります。シナジーマーケティングの今後のサービス提供に、ぜひご期待ください。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ