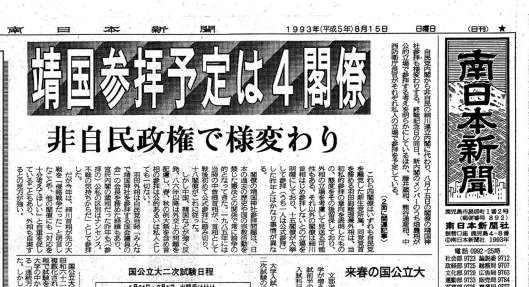

靖国問題について報じた1993年8月15日の南日本新聞1面。80年代以降、くすぶり続ける

1980年代以降は、靖国神社問題が注目されていく。

82年8月15日の1面で「きょう終戦記念日 首相ら靖国参拝 公私の立場に答えず」と報じると、85年は「靖国 供花料を公費支出 首相、きょう公式参拝」の見出し。その年は、中国が靖国参拝への非難を初めて公式に表明し、翌86年の1面は「首相 靖国公式参拝見送り」となった。

初の非自民の細川連立内閣が発足した93年には「靖国参拝予定は4閣僚 非自民政権で様変わり」。さらに、村山内閣となった94年は「外国人の犠牲『深く反省』 首相、加害責任初めて言及 戦後補償にも配慮」(8月15日は休刊、翌16日付)。2000年代に入ってもくすぶり続け、民主党が政権を奪還する09年衆院選直前の終戦記念日には「靖国 選挙争点浮上も」とある。

■半世紀たっても

戦後50年の大きな節目となった1995年は、複数の特集面や連載記事など、これまでにないボリュームで大々的に展開した。

1面は「『終わらぬ戦後』重く」の見出しで節目の日を報じたほか、満州国陸軍軍官学校7期生を追った連載、出水市高尾野で軍事郵便が300枚見つかった話題を紹介した。

鹿児島ゆかりの戦災孤児や中国残留孤児、被爆者らの証言を集めた特集の見出しは「平和と鎮魂の原点に」。「いま明かされる戦争」として、数々の話題記事も掲載した。

翌年の夏以降も戦争に絡む大きなニュースが続き、半世紀がたっても癒えない戦争被害があることが伝わる。96年1面には「比(フィリピン)元慰安婦に一時金 日本が支給手続き開始 マニラで謝罪式典」と伝えた。

■昭和史発掘

戦後の歴史研究によって明らかになる事実もある。

98年1面では、旧日本軍で細菌兵器開発や捕虜への人体実験などを極秘裏に実行した731部隊を巡って「戦犯隠し 故内藤氏(旧ミドリ十字創設者)が関与」を報じた。「(初代沖縄県知事)屋良日記が現存」(99年1面)、「731部隊関係者に現金 GHQ、人体実験情報見返り 米公文書で判明」(2005年1面)なども続いた。

■これから

新たな発見がなくても、70年代以降は「きょう終戦記念日」として、戦争体験や継承の取り組み、さまざまなテーマに焦点を当てた連載を報じるのが定番となった。

さらに、戦後60年の2005年、鹿児島の戦争遺跡をたどった「記憶の証人」、特攻を掘り下げた戦後70年(15年)の「特攻この地より」、残された遺品を取り上げた戦後75年(20年)「モノ語り継ぐ」など、年間を通して特集を組んだ年もあった。

「終戦の日」当日の追悼式告知に併せ、時代の象徴的な出来事も報じた。東日本大震災が発生した2011年は「被災地再生へ決意」(8月15日は休刊日、翌16日付)、18年は「平成最後 天皇陛下が思い」、21年は「コロナ下 参列最小200人」などだ。

社説や読者投稿欄もほぼ毎年、戦争をテーマに設定し、文中には「平和」「不戦」の言葉が目立つ。2006年に始まったインタビュー「証言 語り継ぐ戦争」は、もうすぐ400回を数える。

たった2ページから徐々に紙面数が増えた南日本新聞だが、「8月15日」は欠かさず先の大戦を振り返り、教訓を伝えてきた。近い将来、戦争体験者はいなくなる。いかに報じ続けていくのかが問われている。

◇

南日本新聞は2022年、ホームページに「かごしまの戦争」を開設しました。インタビュー「証言 語り継ぐ戦争」などを収録、年表から関連記事が閲覧できます。鹿屋の戦跡を研究する慶応大学の安藤広道教授(考古学)と鹿屋市平和学習ガイドが、デジタル地図上に地元の戦争遺跡や文献、体験談などの情報を集約したアーカイブマップのリンクもあります。今後も更新を続け、紙面とともに平和学習などに役立ててもらう狙いです。