鹿児島の戦争 年表

子どもの頃に覚えた軍歌を歌う岩元和さん=鹿屋市野里町

旧海軍航空隊の笠野原基地跡に残る川東掩体壕=鹿屋市川東町

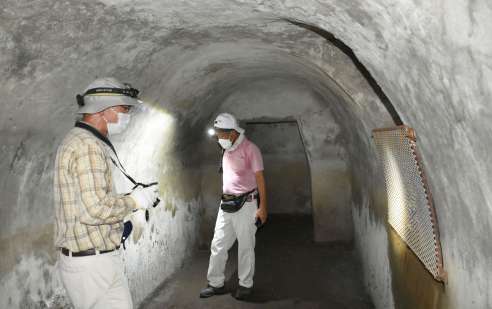

串良基地跡の地下壕電信司令室=鹿屋市串良町有里

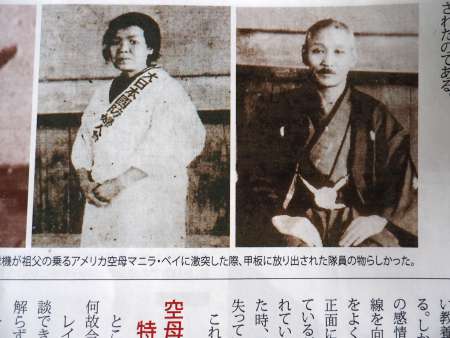

米空母の甲板で特攻隊員の遺品を拾ったウィルソン・バートレットさん

米空母の甲板で拾われた財布に入っていた写真複写の一部(「モシターンきりしま」掲載紙面から)

校庭に残る地下壕の出入り口=出水市の下水流小学校

地下壕の内部。右側に横方向に掘り込まれた部分がある=出水市の下水流小学校

「引き揚げ列車から見た子供たちの死体が忘れられない」と話す谷元太一さん

竹下拓友会拓友誌より.jpg)

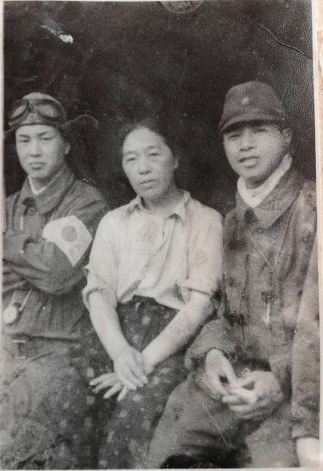

青少年義勇軍として渡満を決意し、家族と記念撮影する少年(右から5人目)竹下拓友会拓友誌より

1939年7月

1940年6月24日

1941年3月

戦争に翻弄(ほんろう)された半生を語る濱田トメ子さん

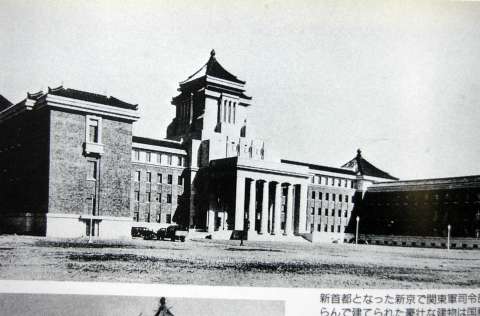

濱田さんが勤めた満州国総務庁の入った国務院(「図説 満州帝国 河出書房新社」から)

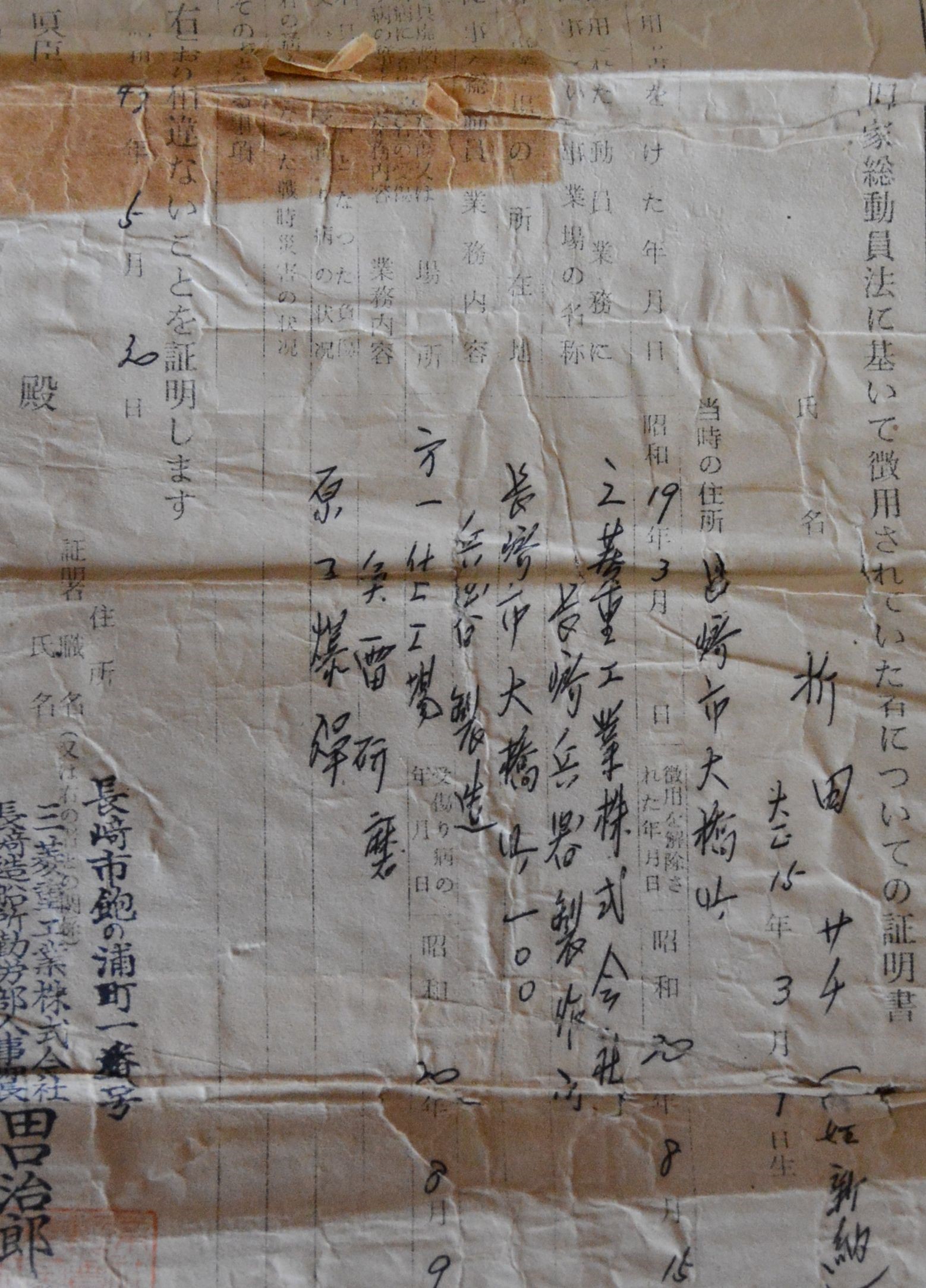

挺身隊員の動員証明書

1941年12月8日

1942年2月18日

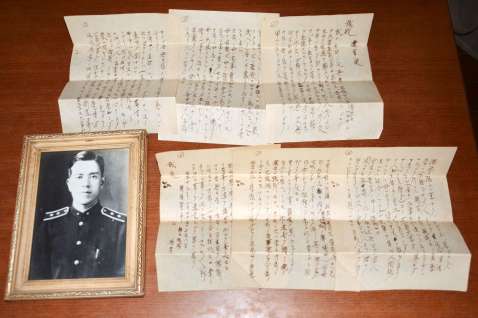

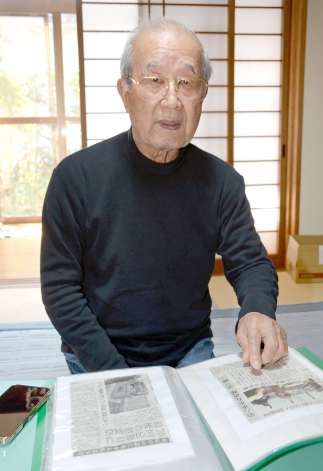

特攻仲間の写真や遺書の複写を前にする板津忠正さん=愛知県犬山市の自宅

鳥浜トメさんと並んで写る板津忠正さん(左)=1945年6月ごろ

「特攻の母」と慕われた鳥浜トメさん

遺言状を手に、人間愛にあふれた父だったと振り返る堀之内誠さん=鹿児島市明和5丁目

「一家の柱となり家族を支えよ」と説いた堀之内與吉さんの遺言状と遺影=鹿児島市明和5丁目

田中和夫さんが小学生の頃に掘った戦車壕跡=和泊町瀬名

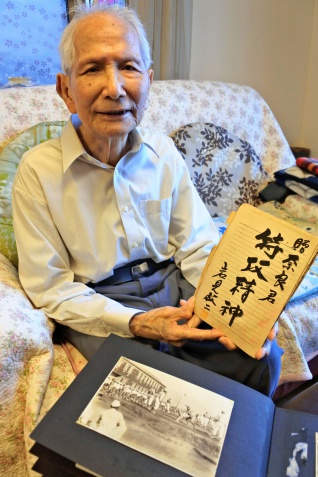

終戦直後、訓練仲間の寄せ書きを集めた筆記帳を大切に保管している奈良伍郎さん

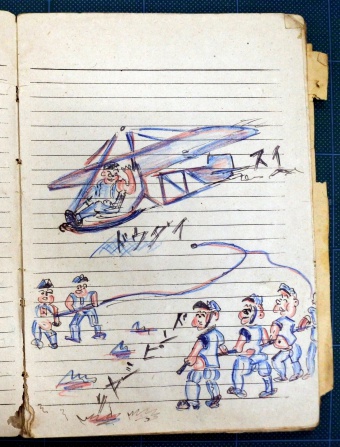

奈良伍郎さんが、三重海軍航空隊の野辺山派遣隊(長野県)で明け暮れたグライダーによる滑空訓練を描いたイラスト

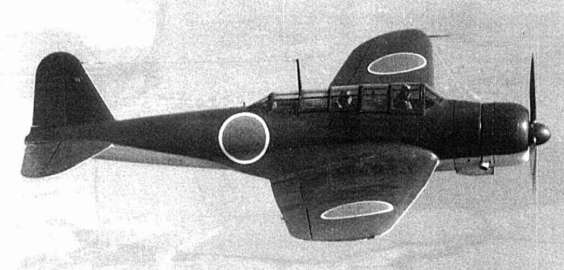

井ノ久保武義さんが搭乗していた零式水上偵察機(井ノ久保さん提供)

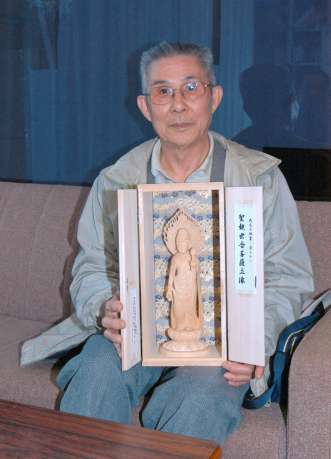

慰霊のために彫った観音像を抱く上野辰熊さん

記憶をつづった手記を手に、特攻隊員当時の葛藤と苦悩を語る東郷勝次さん=都城市鷹尾3丁目

1945年2月、中国の飛行場で三式戦闘機「飛燕」の前に立つ東郷勝次さん

1943年8月

平川動物公園の動物慰霊碑

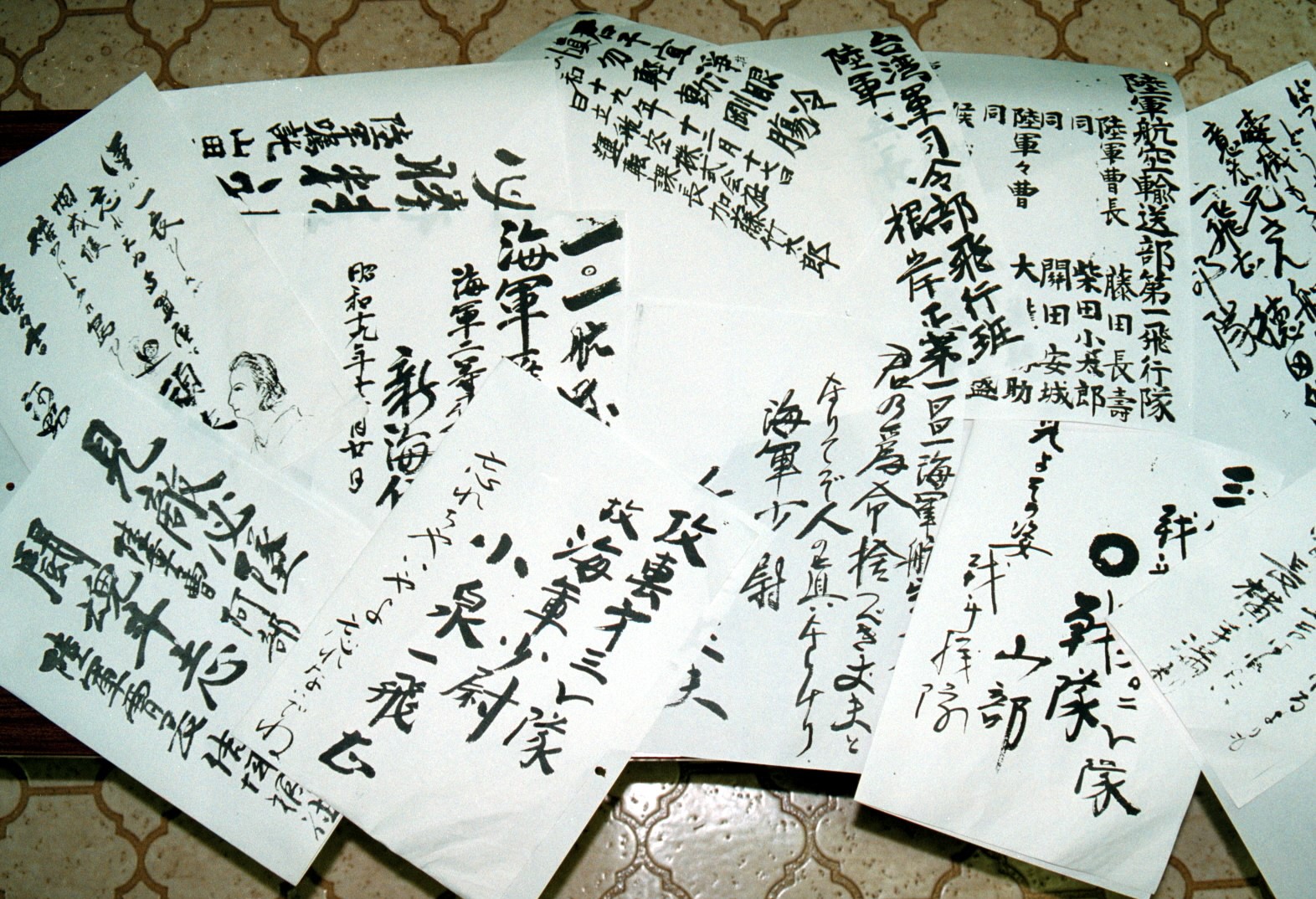

特攻機の中継地「徳之島海軍飛行場」近くの多賀屋食堂に残された隊員の墨跡

1944年1月

.jpg)

勤労動員を前に照国神社で職場挺身を誓う鹿児島市の高女生(1944年3月19日付、鹿児島日報)

1944年2月

垂水海軍航空隊で衛生兵を務めた山野秀則さん=鹿児島市紫原7丁目

佐世保(長崎県)にいた当時21歳の山野秀則さん

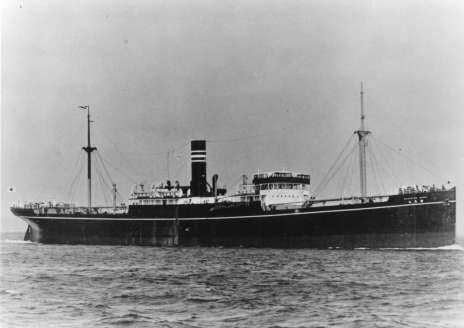

沈没後に引き上げられ「第一垂水丸」として改修された第六垂水丸(垂水史談会提供)

当時の思い出を語る鶴川智治さん=日置市伊集院町猪鹿倉

鶴川達哉さん(鶴川智治さん提供)

鹿児島県保健婦養成所の同級生らとの集合写真。2列目の右から2人目が立野初枝さん=1944年、鹿児島市公会堂(現中央公民館)前

国分海軍航空隊国分第一基地の近くで暮らしていた当時を振り返る立野初枝さん=霧島市国分福島2丁目

伊仙町に残る防空壕の内部

串良基地での戦争体験を振り返る丸目南兵衛さん=志布志市有明町野神

串良航空基地からの特攻の主力機だった九七式艦上攻撃機(ウィキペディアより転載)

1944年6月29日

1944年7月15日

国分海軍航空隊第一国分基地の近くで暮らしていた当時を振り返る立野初枝さん=霧島市国分福島2丁目

鹿児島県保健婦養成所の同級生らとの集合写真。2列目の右から2人目が立野初枝さん=1944年、鹿児島市公会堂(現中央公民館)前

遺族らの「対馬丸記念会」理事長の高良政勝さん=那覇市若狭1丁目

米潜水艦の魚雷を受け沈没した対馬丸(日本郵船歴史博物館所蔵)

撃沈された対馬丸の生存者、平良啓子さん=沖縄県大宜味村喜如嘉

1944年10月10日

1944年11月5日

.jpg)

海軍航空基地があった喜界島に残る、縦8メートル、横10メートルのコンクリート製の戦闘指揮所跡。入り口は4カ所ある(喜界町)

海軍航空基地跡の戦闘指揮所の内部。コンクリートにはサンゴも混ざっている

1945年2月9日

.jpg)

あどけない笑顔をのこして出撃する特攻隊(1945年4月20日付の鹿児島日報)

1945年2月18日

1945年2月20日

1945年3月1日

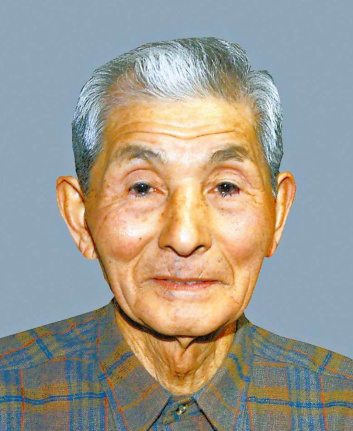

木原信雄さん

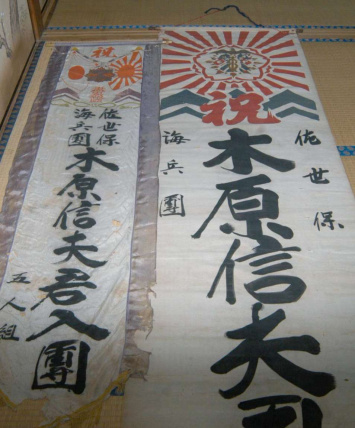

海軍入隊で作られたのぼり。ほかにも小旗や千人針、手術で使う手袋などを大事に保管している。「夫」の字は間違えて表記されていた

1945年3月24~30日

1945年4月

南種子町島間の疎開体験者らが旧吉田町の吉田小校庭に建立した「学童疎開之碑」

1945年4月8日

1945年4月15日

1945年4月16日

1945年4月17日

1945年4月21~26日

空襲後の鹿児島市街地の様子について瀬戸口博さんは「ちんがらっだった」と語る

1945年5月18日

1945年6月8日

出征前の男子寮学生からもらった“ラブレター”を手にする松元ヨウ子さん。当時の心境を込めて作詞作曲した歌の譜面と歌詞がつづられている

体験をできるだけ多くの人に伝えたいと話す別府典子さん

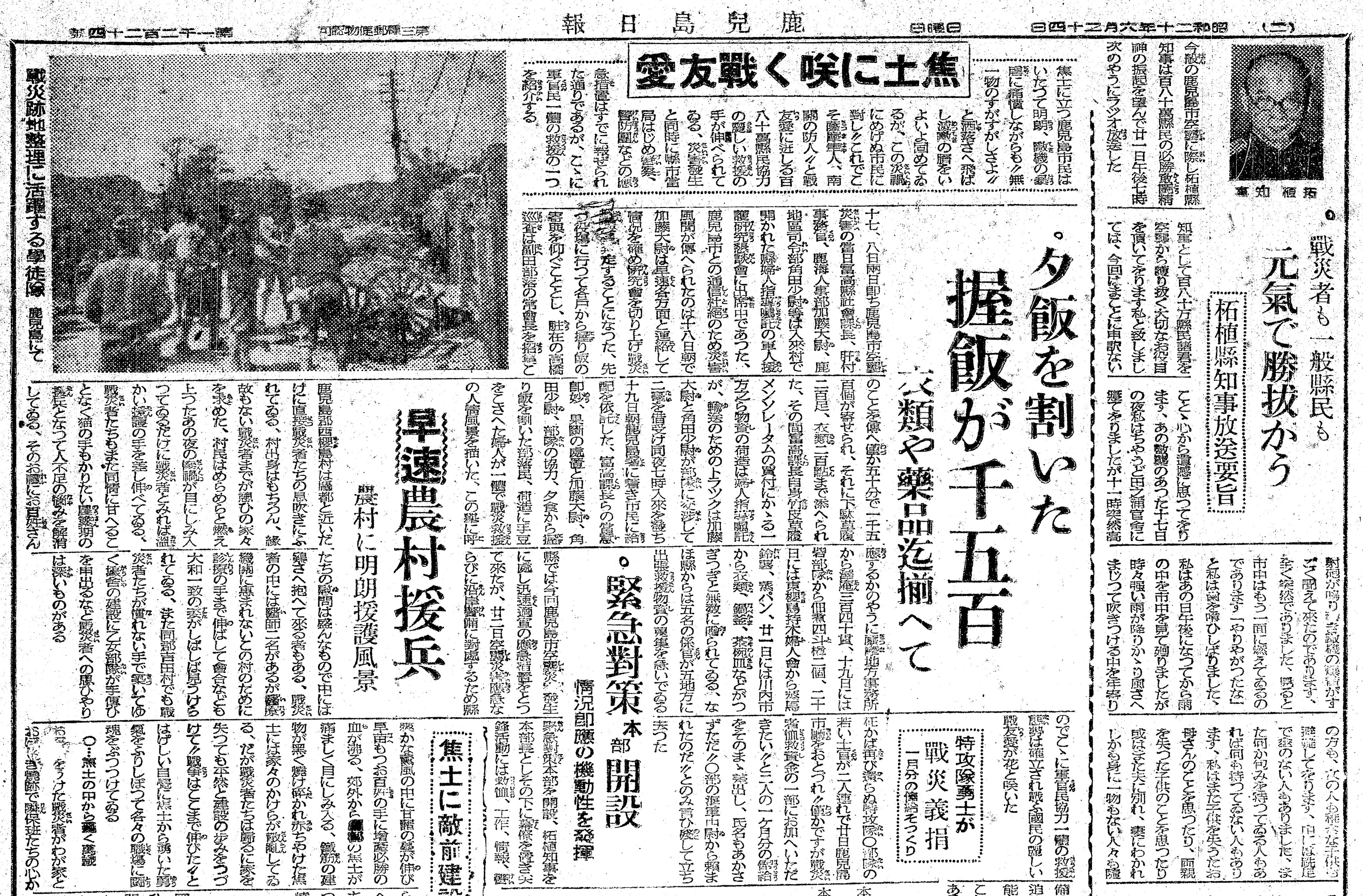

1945年6月24日付の鹿児島日報。同17日の鹿児島大空襲について、当時の柘植文雄県知事のラジオ放送要旨などが掲載されている

1945年7月9日

1945年7月27日

1945年7月29日

柱を貫通した機関銃の弾痕を指さす三木正英住職

父親の遺品の鉄かぶとを見つめながら、当時の思い出を語る久保田剛さん=鹿児島市皷川町

防空監視隊本部での体験を語る島名富久子さん

.jpg)

城山登山道脇に建つ掘っ立て小屋と防空壕(1960年7月22日付南日本新聞夕刊に掲載)

1945年8月5日

1945年8月7日

1945年8月9日

1945年8月11日

.jpg)

進駐軍広報担当のオズボン大尉とジープでくつろぐ当時の永田鹿屋市長(1945年10月4日付、鹿児島日報)

1945年10月15日