消費者が考える「コメの適正価格」はいくら?――2000円備蓄米販売で緊急アンケート 子育て世代の切実さ浮き彫り、生産者への理解進む一方で…

2025/06/07 06:27

「我が家は食べ盛りの子供4人を育てています。米5キロが3日でなくなっていましたが、今は1日1回しか食べさせる事ができません」(鹿児島市・40代女性)

「未就学児、小3、中2、高1の4人きょうだい。上2人は家計を心配して、おかわりしなくなりました。お腹いっぱい、お米を食べさせたい」(鹿児島市・40代女性)

■購入意欲は3層に分裂

備蓄米(5キロ2000円程度)の購入意向は、大きく三つの層に分かれた。

・買いたい――834人(36.2%)

・悩んでいる―657人(28.5%)

・買わない――814人(35.3%)

アンケートでは、冒頭のコメントのように、子育て世帯の切実な実態が浮かんだ。備蓄米を38.9%が「買いたい」と答え、非子育て世帯の35.1%を上回った。購入量を減らすことが難しいなか、安い米に切り替える世帯も非子育て世帯より5ポイントほど多かった。

自由記述にも食べ盛りの子どもを持つ苦悩がにじむ。

「共働きなのでスーパーに並べない。備蓄米が手に入るか心配」(鹿児島市・50代男性)

「子ども1人に1枚、お米チケットを配ってほしい」(鹿児島市・40代女性)

「家庭で我慢を強いられている子どもがいるかもしれない。学校給食や子ども食堂には確実にご飯が提供されるようにしてほしい」(鹿児島市・40代女性)

「一家族5キロ1袋を安く買えても子育て世代には意味がない」(鹿児島市・40代女性)

一方で、「2000円備蓄米」に対する評価を見ると、最も多かったのは「一時的な対策にすぎないと思う」(900人)で、「家計支援として歓迎」(679人)を上回った。

この評価を購入意向別に見ると、それぞれの傾向が鮮明に分かれる。「買いたい」層では「家計支援として歓迎したい」が399人と最多だったのに対し、「悩んでいる」層では「一時的な対策にすぎないと思う」(283人)が最多。「買わない」層では「一時的な対策にすぎないと思う」(360人)と「農家への支援が先だと思う」(163人)の支持が高く、制度全体への懐疑や政策の方向性に対する不満が読み取れる。

■適正価格への意識変化~生産者への配慮求める声

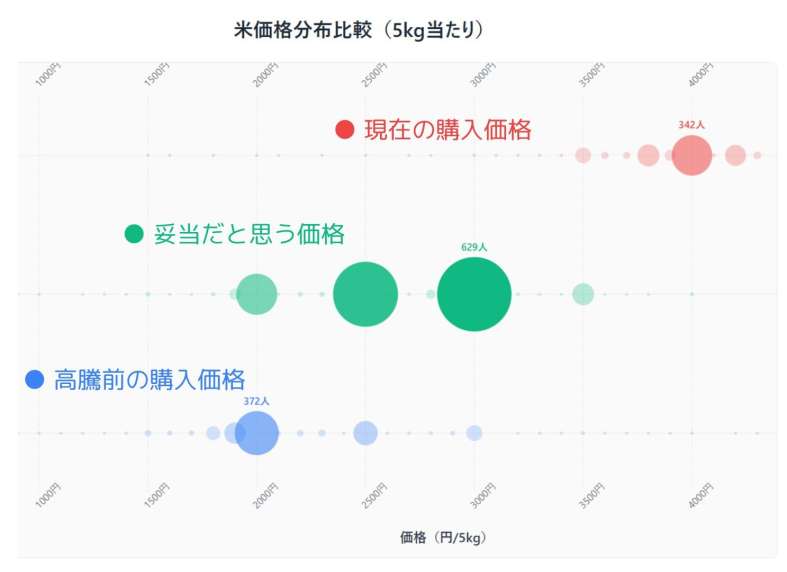

備蓄米への期待の高さは、実際の購入価格の変化を見れば明らかだ。現在の米5キロの購入価格は平均4001円と、高騰前の2272円から約1.76倍に跳ね上がった。

では、消費者にとってお米の適正価格はいくらなのか。

「妥当」と思う5キロ当たりの金額を聞いたところ、平均は2650円だった。この価格は、高騰前の購入平均価格(2272円)を約378円上回った。回答者の約7割が「妥当」な価格を高騰前価格より高く設定しており、生産者への理解が一定進んだことがうかがえる。

注目すべきは、背景にある消費者の問題意識だ。今回の米騒動を契機に、「生産者置き去りの高騰」を招かないための政策や流通見直しを求める声が広がっている。

「今まで減反を奨励してきて、そのつけが来たのかなと思います!」(垂水市・60代女性)

「賃金上昇は求めるのに、モノの値上がりを許さないという消費者意識は変えていくべきでは」(奄美市・50代男性)

「日本人の主食である米を作っている農家を守っていかないと、ただでさえ食糧自給率の低い日本の将来を危惧する」(鹿児島市・50代女性)

■静かに進む「もらう」から「買う」

米価高騰に注目が集まる一方で、見過ごされがちな構造変化が進んでいる事もアンケート回答で浮かび上がった。

高騰前と現在のコメの入手経路について、全体の約74.4%が「特に変化していない」と回答した。最も大きな変化が見られたのは「親族・知人から無償でもらっていた」―いわゆる「縁故米」層だ。

高騰前には回答した2305人のうち、517人がこの手段を利用していたが、現在では393人にまで減少。124人が「もらう」から「買う」へ移行している。

「実家が米を作っていたので、米は買ったことがない生活を数十年していた。米作りをやめたので、5キロ2000円でも購入するには高く感じていた。子育て世帯なので、あっという間に米を消費してしまう。今の金額はとても負担に感じる。しかし農家の苦労も分かる。今後ずっと今の値段になっても仕方ない気もする。備蓄米、手を出したいような美味しくなくて後悔するような、複雑なところだ」(鹿児島市・40代女性)

鹿児島では当たり前の「お米は実家から送られてくる」消費。今後、高齢化による離農が進み自家米栽培が減っていけば、こうした「もらう層」が購入者へ変わっていく。見逃せない変化だ。

※アンケートは5月27~29日、インターネット上で南日本新聞デジタル会員を対象に実施した。2305人(男性1206人、女性1076人、無回答23人)から回答があった。年代別では10代8人、20代17人、30代116人、40代354人、50代695人、60代764人、70代以上351人。回答者の97.2%が鹿児島県在住者だった。無作為抽出で民意を把握する世論調査とは異なる。

あわせて読みたい記事

ファクスから情報提供

ファクス:099-813-5174

郵便から情報提供

〒890-8603

鹿児島市与次郎1-9-33

南日本新聞社「こちら#373」係

鹿児島市与次郎1-9-33

南日本新聞社「こちら#373」係

【おことわり】

すべてを取材できるわけではありません。公共性に乏しいと思われるケース、裁判で係争中の案件など、報道機関として取材するのが困難な場合もあります。ご理解ください。

取材のために記者が返信する場合があります。取材源は秘匿しますのでご安心ください。

取材のために記者が返信する場合があります。取材源は秘匿しますのでご安心ください。