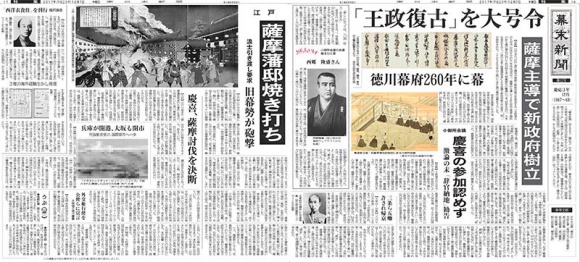

[幕末新聞第10号]薩長に討幕の密勅 率兵上京へ大義名分

2017年10月5日南日本新聞掲載

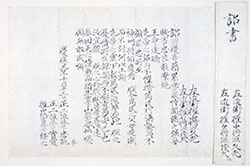

薩摩藩に出された「討幕の密勅」(鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵 玉里島津家資料)

【京都】薩摩藩に慶応3(1867)年10月13日、将軍・徳川慶喜を討つよう「詔書」が内々に下った。いわゆる「討幕の密勅(みっちょく)」。藩主・島津忠義の率兵上京をにらむ薩摩にとっては大義名分を得た形となった。翌14日には長州藩にも同様の密勅が出された。13日は慶喜が大政奉還に向け、在京諸藩の重臣を招集し意見聴取、14日には奏上した。まさに時を同じくして時代は大きな転換点を迎えた。

「賊臣慶喜を殄戮(てんりく)し、以(もっ)て速やかに回天の偉勲を奏」すべし―。詔書は13日付で、正親町(おおぎまち)三条実愛(さねなる)が本文を書き、署名する形で、正式な手続きを踏まずに薩摩藩大久保利通に手渡された。さらに同趣旨の詔書が中御門(なかみかど)経之の筆で14日付で長州藩にも下された。前日には長州藩主親子の官位復旧の沙汰書も渡されていた。

薩摩側に出された詔書の文面では島津久光と忠義(茂久名義)に対し、慶喜を殄戮(殺し尽くす)した上で改革を断行し、人民を安心させることが、朕(ちん、天皇)の願い、と記されていた。しかし、天皇の御名御璽(ぎょめいぎょじ、自筆の署名と印)がなく、正式な手続きも経ていないものだった。

国政改革を目指して、長州と安芸(広島)の両藩と出兵協定を結び、“政変”の実行をもくろむ薩摩藩の在京首脳部は、藩主の率兵上京を計画。国元には出兵に異を唱える藩上層部の面々も少なくない中、大義名分を必要としていた。

土佐藩が大政奉還の建白書を単独で幕府に提出し、慶喜は前向きに検討。薩摩藩では家老・小松帯刀が大政奉還実現に注力する一方で、並行して大久保利通や西郷隆盛が政変準備を進めてきた。

大久保が頼りにしたのが公家で謹慎処分を受けていた岩倉具視だった。岩倉は「王政復古」を目指し、慶喜への反感を強める公家に協力を要請。天皇の外祖父にあたる中山忠能(ただやす)や正親町三条実愛、中御門経之が応え、慶喜を追放するための詔書作成を極秘裏に進めた。

在京の小松、大久保と西郷は、藩主・忠義、国父・久光に率兵上京を要請するため、17日に帰国の途に就いた。朝廷からも10万石以上の大名の上京を要請する命も出されていた。

また、大政奉還が勅許された後の21日には密勅中止の沙汰書が出された。だが、京の薩摩藩邸留守を預かっていた吉井友実らはこれを国元に伝えなかった。出兵反対派を抑えるため、“朝命”の効力を有効活用したい狙いも透けて見える。

■[虫眼鏡]討幕の密勅

将軍・徳川慶喜を討つよう薩摩藩と長州藩に出された「詔書」。通常詔書には天皇の命を受け、摂政・関白の手で朝議に掛け検討し、文書を作成し、天皇自らの日付の書き込み(御画日)と「可」の直筆(御画可)がなされていなければならなかった。しかし、今回の詔書は岩倉具視が重用する国学者・玉松操が起草。岩倉ら反幕派に協力を要請された中山忠能や正親町三条実愛、中御門経之らによって作成された。摂政・二条斉敬(徳川慶喜のいとこ)の手を経ておらず、天皇の自筆もない。詔書を受け取った大久保利通は日記で「秘物」と記述し、薩長も公表していない。そのため「偽勅(ぎちょく)」と指摘されることもある。

「賊臣慶喜を殄戮(てんりく)し、以(もっ)て速やかに回天の偉勲を奏」すべし―。詔書は13日付で、正親町(おおぎまち)三条実愛(さねなる)が本文を書き、署名する形で、正式な手続きを踏まずに薩摩藩大久保利通に手渡された。さらに同趣旨の詔書が中御門(なかみかど)経之の筆で14日付で長州藩にも下された。前日には長州藩主親子の官位復旧の沙汰書も渡されていた。

薩摩側に出された詔書の文面では島津久光と忠義(茂久名義)に対し、慶喜を殄戮(殺し尽くす)した上で改革を断行し、人民を安心させることが、朕(ちん、天皇)の願い、と記されていた。しかし、天皇の御名御璽(ぎょめいぎょじ、自筆の署名と印)がなく、正式な手続きも経ていないものだった。

国政改革を目指して、長州と安芸(広島)の両藩と出兵協定を結び、“政変”の実行をもくろむ薩摩藩の在京首脳部は、藩主の率兵上京を計画。国元には出兵に異を唱える藩上層部の面々も少なくない中、大義名分を必要としていた。

土佐藩が大政奉還の建白書を単独で幕府に提出し、慶喜は前向きに検討。薩摩藩では家老・小松帯刀が大政奉還実現に注力する一方で、並行して大久保利通や西郷隆盛が政変準備を進めてきた。

大久保が頼りにしたのが公家で謹慎処分を受けていた岩倉具視だった。岩倉は「王政復古」を目指し、慶喜への反感を強める公家に協力を要請。天皇の外祖父にあたる中山忠能(ただやす)や正親町三条実愛、中御門経之が応え、慶喜を追放するための詔書作成を極秘裏に進めた。

在京の小松、大久保と西郷は、藩主・忠義、国父・久光に率兵上京を要請するため、17日に帰国の途に就いた。朝廷からも10万石以上の大名の上京を要請する命も出されていた。

また、大政奉還が勅許された後の21日には密勅中止の沙汰書が出された。だが、京の薩摩藩邸留守を預かっていた吉井友実らはこれを国元に伝えなかった。出兵反対派を抑えるため、“朝命”の効力を有効活用したい狙いも透けて見える。

■[虫眼鏡]討幕の密勅

将軍・徳川慶喜を討つよう薩摩藩と長州藩に出された「詔書」。通常詔書には天皇の命を受け、摂政・関白の手で朝議に掛け検討し、文書を作成し、天皇自らの日付の書き込み(御画日)と「可」の直筆(御画可)がなされていなければならなかった。しかし、今回の詔書は岩倉具視が重用する国学者・玉松操が起草。岩倉ら反幕派に協力を要請された中山忠能や正親町三条実愛、中御門経之らによって作成された。摂政・二条斉敬(徳川慶喜のいとこ)の手を経ておらず、天皇の自筆もない。詔書を受け取った大久保利通は日記で「秘物」と記述し、薩長も公表していない。そのため「偽勅(ぎちょく)」と指摘されることもある。