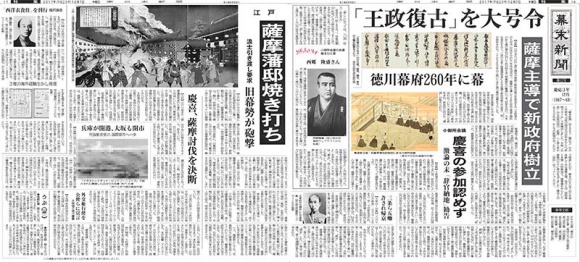

[幕末新聞第5号]薩土盟約を締結 大政奉還建白へ一致

2017年5月4日南日本新聞掲載

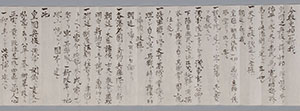

薩土盟約の約定書(尚古集成館所蔵)

【京都】将軍徳川慶喜の強硬姿勢のため、“平和的”な政治改革を選択肢として失った薩摩藩は慶応3(1867)年6月22日、新たな政治体制の構築を図るため、雄藩・土佐藩と「薩土盟約」を結んだ。土佐藩は、将軍に「政治の実権(大政)を朝廷に返上する」ことを求める「大政奉還」を主張している。薩摩藩の「盟約」は秘密裏に進められた薩長盟約に次いで2例目。

四侯会議破綻が決定的な情勢を受け、京の薩摩藩首脳陣は5月下旬、国父・島津久光の臨席のもと、武力を背景に「長州と共に事を挙げる」方針を決定。大久保利通が書状で「藩主(忠義)の率兵上京もあり得る」と示唆。武力改革路線で勢力挽回を図ろうとしていた。

6月13日京入りした土佐藩参政・後藤象二郎が、薩摩とのパイプを持つ坂本龍馬を伴い、西郷隆盛ら在京薩摩藩首脳らを訪ねてきた。「将軍に対して直接、大政奉還を建白するので、共同で提出しないか」との誘いだった。これより前に、土佐藩も武力改革路線に移行しつつあったが、前藩主の山内容堂が難色を示していたため、平和路線との折衷案として「まず大政奉還を将軍側に提示し、それが決裂した場合には、薩摩・長州とともに立つ(武力対決する)」旨を伝えた。

22日に京三本木の料亭で開かれた会談には、薩摩側の小松帯刀と西郷、大久保、土佐側は後藤や福岡孝弟(たかちか)ら重役に、龍馬と中岡慎太郎も加わった。土佐側が提案し、薩摩側が了承する形で約定書が交わされた。

新政体について「天下の大政は朝廷に帰す」としながら、「運営は公家から庶民にいたる者の中から選挙された議員と、諸侯でなる上下院制の議事院が担う」とした。欧米諸国で確立していた制度導入を試みた点で先進的だ。また、大政を奉還させた徳川慶喜を一諸侯として帰順させることも盛り込み、「天下の大事」のため両藩が「協力永く貫徹せん」と締めくくられていた。

後藤は、盟約内容を老公・山内容堂に了承してもらうため、いったん国元に戻ると薩摩側に提案。「藩兵と共に再上京する」と約束し、帰国の途に就いた。

■盟約約定書要旨

(1)「天下の大政」を評議決定する全権は朝廷にある。皇国の制度法令は全て京都の議事堂から発令される。

(2)議事院設置にかかる経費は諸藩で負担する。

(3)議事院は上下の二院制とし、議事官(議員)は公卿から庶民にいたる「正義純粋」の者を選挙。諸侯(大名)は上院議員に充てる。

(4)将軍が「天下の万機」を掌握する道理はない。職を辞して一大名に帰順し、政権は朝廷に返す。

(5)列強国との条約は、兵庫港の件から新たに朝廷の大臣が諸侯の意見も取り入れながら交渉して道理明白な約定を結び、誠実な貿易を行う。

(6)朝廷における古(いにしえ)からの制度法令で弊害のあるものは一新し、世界に恥じない国の基礎をつくる。

(7)皇国復興の議事にあたる者は私意を捨て公平に基づき、はかりごとをせず誠実を貫いて、人心一和を主としながら議論する。

四侯会議破綻が決定的な情勢を受け、京の薩摩藩首脳陣は5月下旬、国父・島津久光の臨席のもと、武力を背景に「長州と共に事を挙げる」方針を決定。大久保利通が書状で「藩主(忠義)の率兵上京もあり得る」と示唆。武力改革路線で勢力挽回を図ろうとしていた。

6月13日京入りした土佐藩参政・後藤象二郎が、薩摩とのパイプを持つ坂本龍馬を伴い、西郷隆盛ら在京薩摩藩首脳らを訪ねてきた。「将軍に対して直接、大政奉還を建白するので、共同で提出しないか」との誘いだった。これより前に、土佐藩も武力改革路線に移行しつつあったが、前藩主の山内容堂が難色を示していたため、平和路線との折衷案として「まず大政奉還を将軍側に提示し、それが決裂した場合には、薩摩・長州とともに立つ(武力対決する)」旨を伝えた。

22日に京三本木の料亭で開かれた会談には、薩摩側の小松帯刀と西郷、大久保、土佐側は後藤や福岡孝弟(たかちか)ら重役に、龍馬と中岡慎太郎も加わった。土佐側が提案し、薩摩側が了承する形で約定書が交わされた。

新政体について「天下の大政は朝廷に帰す」としながら、「運営は公家から庶民にいたる者の中から選挙された議員と、諸侯でなる上下院制の議事院が担う」とした。欧米諸国で確立していた制度導入を試みた点で先進的だ。また、大政を奉還させた徳川慶喜を一諸侯として帰順させることも盛り込み、「天下の大事」のため両藩が「協力永く貫徹せん」と締めくくられていた。

後藤は、盟約内容を老公・山内容堂に了承してもらうため、いったん国元に戻ると薩摩側に提案。「藩兵と共に再上京する」と約束し、帰国の途に就いた。

■盟約約定書要旨

(1)「天下の大政」を評議決定する全権は朝廷にある。皇国の制度法令は全て京都の議事堂から発令される。

(2)議事院設置にかかる経費は諸藩で負担する。

(3)議事院は上下の二院制とし、議事官(議員)は公卿から庶民にいたる「正義純粋」の者を選挙。諸侯(大名)は上院議員に充てる。

(4)将軍が「天下の万機」を掌握する道理はない。職を辞して一大名に帰順し、政権は朝廷に返す。

(5)列強国との条約は、兵庫港の件から新たに朝廷の大臣が諸侯の意見も取り入れながら交渉して道理明白な約定を結び、誠実な貿易を行う。

(6)朝廷における古(いにしえ)からの制度法令で弊害のあるものは一新し、世界に恥じない国の基礎をつくる。

(7)皇国復興の議事にあたる者は私意を捨て公平に基づき、はかりごとをせず誠実を貫いて、人心一和を主としながら議論する。