[幕末新聞第6号]「ええじゃないか、ええじゃないか」 世直し求め民衆騒動

2017年6月1日南日本新聞掲載

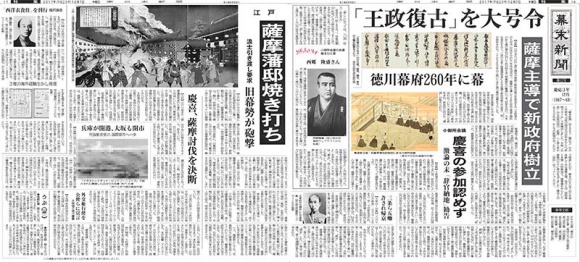

御札降りの様子が描かれた「豊饒御蔭参(ほうねんおかげまいり)之図」。民衆の熱狂と喧噪が伝わってくる(豊橋市美術博物館所蔵)

【京都・大坂・東海】「ええじゃないか」―。朝敵とされていた長州藩が「勅許」によって許されたことから、京・大坂を中心に民衆が「長州の勝ちや勝ちや」と踊り狂う騒ぎが頻発している。人々は幕府に対する長州の勝利を祝うが、一方で閉塞(へいそく)感への不満が爆発するよう。慶応3(1867)年7月中旬には三河で突如御札(おふだ)が天から降り、民衆が大騒ぎする現象(御札降り)も発生し、各地に飛び火していった。

事の起こりは京都三条大橋。禁門の変以降、「朝敵」となった長州の寛大処置が布告された5月25日、長州征討をうたう立て札が撤去された。それを機に民衆踊りが発生。長州勝利を祝いつつ、「米価もろもろの値が落ちる」と触れ回った。

背景には幕府が結んだ不平等条約(通商条約)の結果、物価が高騰し、庶民があえいでいたことがある。条約撤回を訴えてきた長州藩が政局に復帰すれば、「安定した世の中が来る」との期待感の表れだ。

立て札撤去は大坂でもあり、京都と同じような騒ぎになった。着飾った200~300人が一斉に踊り始め、はやし立てる。「ええじゃないか。臭い物に蓋(ふた)をして、ええじゃないか、えいじゃないか」。騒動は数日で静まったが、庶民に困窮を強いながらなんらの打開策もなく、規制を強めるばかりの幕府に対して、民衆が抗議の声を上げたとの見方が強い。

7月14日には三河国の牟呂八幡宮(むろはちまんぐう)の一帯で、伊勢神宮の御札が突如降る現象が起こった。住民らは“慶事の前触れ”と解釈。八幡宮に御札を奉納して「三百年は大豊年」の古歌を歌い、踊り戯れた。

御札降りは、その後も各地で頻発しているもよう。伊勢神宮に限らず、土地ごとの寺社の御札が降るという。「ええじゃないか」といったはやし文句は必ずしも聞かれていない。街道が集まり、人口も多い近畿や東海地方だけあって、瞬く間にうわさが広がっている。

さらに民衆が暴徒化する恐れもある。一部では商家の邸宅などに勝手に上がり込んで飲み食いしたり、たまたま通り掛かった侍の刀を奪って、無理やり踊りに参加させたりなど、喧噪(けんそう)と狂乱が広がりつつある。

いずれにせよ、日々の生活に不満を抱える民衆が、“世直し”を期待しての行動とみられる。一方で、一連の動きは「現体制の変革を目指す反幕勢力が陰で糸を引いているのではないか」との臆測もある。これまでのところ、薩摩藩内では確認されていないという。

事の起こりは京都三条大橋。禁門の変以降、「朝敵」となった長州の寛大処置が布告された5月25日、長州征討をうたう立て札が撤去された。それを機に民衆踊りが発生。長州勝利を祝いつつ、「米価もろもろの値が落ちる」と触れ回った。

背景には幕府が結んだ不平等条約(通商条約)の結果、物価が高騰し、庶民があえいでいたことがある。条約撤回を訴えてきた長州藩が政局に復帰すれば、「安定した世の中が来る」との期待感の表れだ。

立て札撤去は大坂でもあり、京都と同じような騒ぎになった。着飾った200~300人が一斉に踊り始め、はやし立てる。「ええじゃないか。臭い物に蓋(ふた)をして、ええじゃないか、えいじゃないか」。騒動は数日で静まったが、庶民に困窮を強いながらなんらの打開策もなく、規制を強めるばかりの幕府に対して、民衆が抗議の声を上げたとの見方が強い。

7月14日には三河国の牟呂八幡宮(むろはちまんぐう)の一帯で、伊勢神宮の御札が突如降る現象が起こった。住民らは“慶事の前触れ”と解釈。八幡宮に御札を奉納して「三百年は大豊年」の古歌を歌い、踊り戯れた。

御札降りは、その後も各地で頻発しているもよう。伊勢神宮に限らず、土地ごとの寺社の御札が降るという。「ええじゃないか」といったはやし文句は必ずしも聞かれていない。街道が集まり、人口も多い近畿や東海地方だけあって、瞬く間にうわさが広がっている。

さらに民衆が暴徒化する恐れもある。一部では商家の邸宅などに勝手に上がり込んで飲み食いしたり、たまたま通り掛かった侍の刀を奪って、無理やり踊りに参加させたりなど、喧噪(けんそう)と狂乱が広がりつつある。

いずれにせよ、日々の生活に不満を抱える民衆が、“世直し”を期待しての行動とみられる。一方で、一連の動きは「現体制の変革を目指す反幕勢力が陰で糸を引いているのではないか」との臆測もある。これまでのところ、薩摩藩内では確認されていないという。