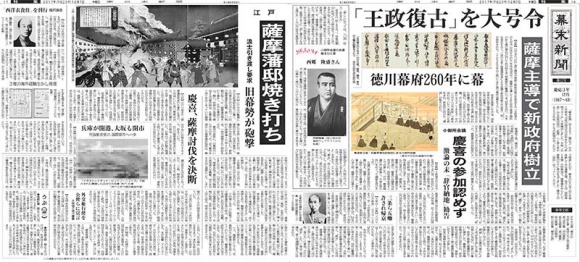

[幕末新聞第8号]「薩土盟約」を解消 薩摩、長州・芸州藩と出兵協定

2017年8月3日南日本新聞掲載

【京都・大坂・山口】将軍徳川慶喜に大政奉還を求めることで盟約を結んだ薩摩と土佐の両藩は慶応3(1867)年9月7日、会談を開いたが、将軍辞職を求める方針について意見が分かれ、強硬派の薩摩は「薩土盟約」解消の意向を示した。改革を押し進めようと薩摩藩は20日、長州、芸州の両藩と“政変”実行に向け、3藩出兵協定を結んだ。

薩土盟約は、「王政復古」を実現した上で、上下議事院制や議員選挙など新たな国家構想を盛り込んだ7カ条からなる。4条では将軍職辞職がうたわれていた。6月の締結時には、両藩が藩兵を率いて「強硬手段もいとわぬ」計画だった。

ところが、裁可を得るため一時土佐に帰国した参政・後藤象二郎は、藩兵を連れ帰京すると約束していた7月中旬に戻ることができなかった。老公・山内容堂が4条(将軍辞職)に強く反対したこともあり、後藤の入京は9月初旬と遅れ、藩兵の姿もなかった。

7日の薩土会談では、後藤が将軍職辞職を勧める文言を削除した「大政奉還の建白案」を提示。薩摩側にとって、これまで何度も煮え湯を飲まされてきた慶喜の辞職は譲れない点だった。西郷隆盛が盟約破棄を告げ、両藩合同の建白書提出は見送られた。

土佐側の“消極性”を把握していたとみられる薩摩藩在京首脳部は直後、従来方針どおり長州との武力改革路線を進めた。小松帯刀と大久保利通が、長州と、同じく幕政改革を目指し懇意にしていた芸州の代表らと出兵を協議。最終的な取りまとめのため、大久保は周防・山口を訪問した。

18日に長州藩主、毛利敬親(たかちか)・広封(ひろあつ)父子に会った大久保は、「赤心より、やむをえず」政変決行を決断したと訴え協力を求めた。長州側は要請に応え、駆けつけた芸州の代表とも協議し、3藩出兵協定が20日結ばれた。

計画では「八月十八日の政変」(文久3=1863年)のような体制変革が目指され、“討幕”まで企図しているかは不明だ。9月末までに国元から出兵してきた薩摩約850、長州約480、芸州約500の藩兵が大坂湾に集結。薩芸両藩兵による禁裏封鎖などの政変決行に呼応して、幕府の拠点・大坂城を攻める手はずという。

一方、主導する立場にある薩摩の国元では依然として武力行使に対する反対論も根強く、出兵準備に手間取っているもよう。他の2藩でも、出兵に関してそれぞれの思惑から温度差も垣間見え、政変実行の「先行きは不透明」との声もある。

■[虫眼鏡]芸州藩(広島藩)

安芸国と備後8郡合わせて42万6000石を治める。藩主は浅野長訓(ながみち)。浅野家は300諸侯の中でも、前田(加賀)、島津(薩摩)、伊達(仙台)、細川(肥後)、黒田(筑前)に次ぐ大大名で、薩摩藩とは密貿易などでつながりもあった。長州藩・毛利家の旧領でもあり、隣接する長州に同情的で、第2次長州征討では先鋒(せんぽう)となることを拒否。薩摩と同様に幕府に休戦を求めた。一方、京都政界で影響力のある次期藩主・長勲(ながこと)らは、薩摩と土佐の両藩と同時期に独自の大政奉還建白も計画。両藩との調整を進め、幕政改革に積極的な姿勢をみせる。ちなみに討ち入りで有名な「赤穂浪士」の播州赤穂・浅野家は分家の一つ。

薩土盟約は、「王政復古」を実現した上で、上下議事院制や議員選挙など新たな国家構想を盛り込んだ7カ条からなる。4条では将軍職辞職がうたわれていた。6月の締結時には、両藩が藩兵を率いて「強硬手段もいとわぬ」計画だった。

ところが、裁可を得るため一時土佐に帰国した参政・後藤象二郎は、藩兵を連れ帰京すると約束していた7月中旬に戻ることができなかった。老公・山内容堂が4条(将軍辞職)に強く反対したこともあり、後藤の入京は9月初旬と遅れ、藩兵の姿もなかった。

7日の薩土会談では、後藤が将軍職辞職を勧める文言を削除した「大政奉還の建白案」を提示。薩摩側にとって、これまで何度も煮え湯を飲まされてきた慶喜の辞職は譲れない点だった。西郷隆盛が盟約破棄を告げ、両藩合同の建白書提出は見送られた。

土佐側の“消極性”を把握していたとみられる薩摩藩在京首脳部は直後、従来方針どおり長州との武力改革路線を進めた。小松帯刀と大久保利通が、長州と、同じく幕政改革を目指し懇意にしていた芸州の代表らと出兵を協議。最終的な取りまとめのため、大久保は周防・山口を訪問した。

18日に長州藩主、毛利敬親(たかちか)・広封(ひろあつ)父子に会った大久保は、「赤心より、やむをえず」政変決行を決断したと訴え協力を求めた。長州側は要請に応え、駆けつけた芸州の代表とも協議し、3藩出兵協定が20日結ばれた。

計画では「八月十八日の政変」(文久3=1863年)のような体制変革が目指され、“討幕”まで企図しているかは不明だ。9月末までに国元から出兵してきた薩摩約850、長州約480、芸州約500の藩兵が大坂湾に集結。薩芸両藩兵による禁裏封鎖などの政変決行に呼応して、幕府の拠点・大坂城を攻める手はずという。

一方、主導する立場にある薩摩の国元では依然として武力行使に対する反対論も根強く、出兵準備に手間取っているもよう。他の2藩でも、出兵に関してそれぞれの思惑から温度差も垣間見え、政変実行の「先行きは不透明」との声もある。

■[虫眼鏡]芸州藩(広島藩)

安芸国と備後8郡合わせて42万6000石を治める。藩主は浅野長訓(ながみち)。浅野家は300諸侯の中でも、前田(加賀)、島津(薩摩)、伊達(仙台)、細川(肥後)、黒田(筑前)に次ぐ大大名で、薩摩藩とは密貿易などでつながりもあった。長州藩・毛利家の旧領でもあり、隣接する長州に同情的で、第2次長州征討では先鋒(せんぽう)となることを拒否。薩摩と同様に幕府に休戦を求めた。一方、京都政界で影響力のある次期藩主・長勲(ながこと)らは、薩摩と土佐の両藩と同時期に独自の大政奉還建白も計画。両藩との調整を進め、幕政改革に積極的な姿勢をみせる。ちなみに討ち入りで有名な「赤穂浪士」の播州赤穂・浅野家は分家の一つ。