第3部

東京”遷都”

「因循」を離れ新天地へ

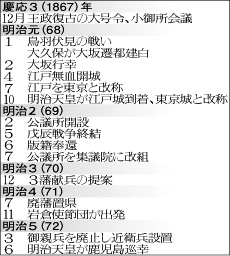

「明治」と改元されたのは慶応4(1868)年9月8日。直後の20日、明治天皇を乗せた鳳輦(ほうれん)(天子の輿(こし))は3000人余りの行列とともに京都の御所を出発した。天皇は沿道各地で高齢者や親孝行に褒賞を与え、稲刈りを見物するなど、民衆に慈悲深い姿を定着させながら進んだ。ふんどし姿の漁民と対面するハプニングもあったが、大いに喜んだ。

10月13日、江戸に到着した一行は衣服を改めて威厳を正し、楽を奏でながら城へと入った。この日、江戸城は東京城と改称した。

沿道には物見高い江戸っ子が、数10万詰めかけたという。数多くの錦絵が描かれ、庶民の関心の高さが分かる。酒が下賜され、幕府解体で廃れ始めていた街には活気が戻った。

11月27日、政府は京都還幸(京都へ一度帰る)と、翌年再び東国行幸(東幸)することを発表した。孝明天皇の三回忌と明治天皇の結婚が予定されていたこと、加えて近畿関西の人々を安心させるためだった。往復の総額は約78万両(当時の税収のおよそ4分の1)。出発前に太政官(だじょうかん)札の発行、関西の豪商たちに金を出させて調達した。

10月13日、江戸に到着した一行は衣服を改めて威厳を正し、楽を奏でながら城へと入った。この日、江戸城は東京城と改称した。

沿道には物見高い江戸っ子が、数10万詰めかけたという。数多くの錦絵が描かれ、庶民の関心の高さが分かる。酒が下賜され、幕府解体で廃れ始めていた街には活気が戻った。

11月27日、政府は京都還幸(京都へ一度帰る)と、翌年再び東国行幸(東幸)することを発表した。孝明天皇の三回忌と明治天皇の結婚が予定されていたこと、加えて近畿関西の人々を安心させるためだった。往復の総額は約78万両(当時の税収のおよそ4分の1)。出発前に太政官(だじょうかん)札の発行、関西の豪商たちに金を出させて調達した。

□ ■ □

遷都の地は浪華(なにわ)に如(し)くべからず―。江戸(東京)へ遷都が決まる以前の慶応4年1月、新政府参与・大久保利通は「大坂遷都」を提案していた。

朝廷トップの総裁と議定による評議結果は「満朝不同意」。薩長の「奸謀」と非難された。鳥羽伏見の戦いからわずか20日足らずと政情不安定な時期でもあり、年若い天皇を1000年の都・京から移すのに根強い反対があった。

その1000年の歴史こそが、大久保の“真の敵”だった。建白書で「数100年来、一塊したる因循の腐臭を一新」する以外に政府の一体化はない、と訴えた。「因循」とは古いしきたりや習慣に従うばかりで改めようとしないこと。身分差や宮中の慣習が政務を妨げる状況に直面した大久保は「因循打破」へ奔走した。

遷都への手始めに2月3日、親征としての大坂行幸が発令された。天皇が長く御所を離れるのは、南北朝期の後醍醐天皇以来500年ぶり。3月21日に京を発した明治天皇は2泊3日かけて大坂へ達し、初めて海を見た。大坂城で藩兵調練や大砲演習を閲覧し、行幸は成功裏に終わった。

朝廷トップの総裁と議定による評議結果は「満朝不同意」。薩長の「奸謀」と非難された。鳥羽伏見の戦いからわずか20日足らずと政情不安定な時期でもあり、年若い天皇を1000年の都・京から移すのに根強い反対があった。

その1000年の歴史こそが、大久保の“真の敵”だった。建白書で「数100年来、一塊したる因循の腐臭を一新」する以外に政府の一体化はない、と訴えた。「因循」とは古いしきたりや習慣に従うばかりで改めようとしないこと。身分差や宮中の慣習が政務を妨げる状況に直面した大久保は「因循打破」へ奔走した。

遷都への手始めに2月3日、親征としての大坂行幸が発令された。天皇が長く御所を離れるのは、南北朝期の後醍醐天皇以来500年ぶり。3月21日に京を発した明治天皇は2泊3日かけて大坂へ達し、初めて海を見た。大坂城で藩兵調練や大砲演習を閲覧し、行幸は成功裏に終わった。

□ ■ □

大坂での50日という長期滞在の間に、懸案だった「江戸城総攻撃」が西郷隆盛と勝海舟の会談により回避。当時、世界有数の大都市が戦火を浴びずに残ったことで、歯車は動いた。江戸遷都案の意見書が前島密(旧幕臣)らから出され、大久保もそれを認めた。

新政府は東幸を計画。公家や大名諸侯には慎重論が根強かったが、7月17日「東京奠都(てんと)の詔」を発した。天皇自ら万機親裁を宣言した上で、「江戸を称して東京とせん」と述べた。奠都とは、新しい都を定めること。1000年にわたって朝廷を支えてきた京の人々の反発を避けるため「遷都」の言葉を避け東西2都を同格とした。

9月改元とともに1度目の東幸がなされ、政府機関の東京移転は徐々に始まった。外交と会計の機関は東京に置かれ、新たな宮殿造営計画も公表。京都御所に戻り新年を迎えた天皇は、明治2(69)年1月には会議のために全藩主と知事を東京へ召集し、2月太政官が東幸とともに移転すると布告した。

3月28日、天皇は再び東京城へ入り、新たに「皇城」と称し本拠とすることを宣言した。因循に縛られた京都を離れ、政府はようやく国造りの舞台を整えた。

新政府は東幸を計画。公家や大名諸侯には慎重論が根強かったが、7月17日「東京奠都(てんと)の詔」を発した。天皇自ら万機親裁を宣言した上で、「江戸を称して東京とせん」と述べた。奠都とは、新しい都を定めること。1000年にわたって朝廷を支えてきた京の人々の反発を避けるため「遷都」の言葉を避け東西2都を同格とした。

9月改元とともに1度目の東幸がなされ、政府機関の東京移転は徐々に始まった。外交と会計の機関は東京に置かれ、新たな宮殿造営計画も公表。京都御所に戻り新年を迎えた天皇は、明治2(69)年1月には会議のために全藩主と知事を東京へ召集し、2月太政官が東幸とともに移転すると布告した。

3月28日、天皇は再び東京城へ入り、新たに「皇城」と称し本拠とすることを宣言した。因循に縛られた京都を離れ、政府はようやく国造りの舞台を整えた。