第1部

プロローグ

新政府勝利 変革へ

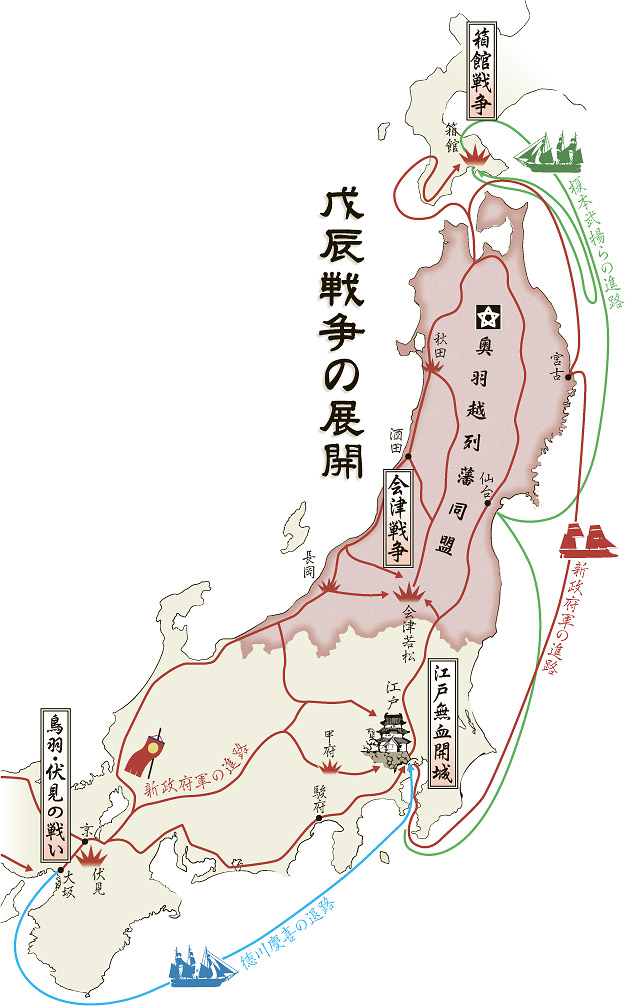

京都近郊の鳥羽と伏見の両地域で慶応4(1868)年1月3日、入京しようとした旧幕府軍と、阻止をもくろむ薩摩を中心とした新政府軍の間で戦闘が起こった。関西から関東、東北、最終的には蝦夷(えぞ)地(北海道)まで巻き込んだ「戊辰戦争」の始まりだ。

その年明けは、折から小雪が舞うほどの寒波に襲われ、大坂から京に向かう街道筋は寒風が吹きすさんでいた。

旧幕軍の先行部隊は1万余りの兵を二手に分けて北上。鳥羽と伏見に差し掛かると、薩摩藩兵を中心とした新政府軍が行く手を阻んだ。押し問答の末、旧幕軍が強引に進軍しようとしたところ、鳥羽で新政府軍が発砲、火ぶたは切られた。

戦況は一進一退で、薩摩と旧幕軍の「私闘」との見方も強かった。北風は風上の、わずか5千余りの新政府軍に味方し、伏見の町に広がった火は旧幕軍に不利に働いた。翌4日、新政府側に、大久保利通らが準備していた「錦の御旗」が翻り、官軍の立場が誇示された。「賊軍」の汚名を着せられた旧幕軍は徐々に後退した。

その年明けは、折から小雪が舞うほどの寒波に襲われ、大坂から京に向かう街道筋は寒風が吹きすさんでいた。

旧幕軍の先行部隊は1万余りの兵を二手に分けて北上。鳥羽と伏見に差し掛かると、薩摩藩兵を中心とした新政府軍が行く手を阻んだ。押し問答の末、旧幕軍が強引に進軍しようとしたところ、鳥羽で新政府軍が発砲、火ぶたは切られた。

戦況は一進一退で、薩摩と旧幕軍の「私闘」との見方も強かった。北風は風上の、わずか5千余りの新政府軍に味方し、伏見の町に広がった火は旧幕軍に不利に働いた。翌4日、新政府側に、大久保利通らが準備していた「錦の御旗」が翻り、官軍の立場が誇示された。「賊軍」の汚名を着せられた旧幕軍は徐々に後退した。

□ ■ □

戊辰戦争マップ

鳥羽・伏見の戦いの起こる背景には、前年暮れの「江戸薩摩藩邸焼き打ち事件」(慶応3年12月25日)があった。江戸市中で乱暴を働く浪士をかくまう薩摩藩に対し、警備に当たっていた旧幕側の庄内藩などが引き渡しを求めた。だが、拒否されたため旧幕側が藩邸に砲撃、武力衝突した。

前将軍・徳川慶喜を“強引”に政界から排除すべく、新政府を主導していた薩摩。旧幕側には反感を持つ者も多く、江戸での事件の報はすぐに京・大坂にもたらされた。血気はやる旗本や会津・桑名の藩兵は「薩摩を除くべし」との機運が沸騰。大坂城で政局復帰の機会をうかがっていた慶喜も抑え切れず、率兵上京の意志を固めた。年が明けた慶応4年元日、ついに「討薩の表」を発したのだった。

前将軍・徳川慶喜を“強引”に政界から排除すべく、新政府を主導していた薩摩。旧幕側には反感を持つ者も多く、江戸での事件の報はすぐに京・大坂にもたらされた。血気はやる旗本や会津・桑名の藩兵は「薩摩を除くべし」との機運が沸騰。大坂城で政局復帰の機会をうかがっていた慶喜も抑え切れず、率兵上京の意志を固めた。年が明けた慶応4年元日、ついに「討薩の表」を発したのだった。

□ ■ □

数では圧倒するはずだった鳥羽・伏見で一敗地にまみれ、敗色が濃くなった途端に慶喜らが大坂城を脱出(6日深夜)、新政府側は勢いづいた。

戦いの舞台は京坂から東日本へと移っていき、その後、慶喜はひたすら恭順を示した。一方、「朝敵」とされた会津をはじめ、東北諸藩が抵抗したため戦線は北へと広がっていった。一連の戦争は、明治2(1869)年5月の箱館戦争で終結した。

国内を二分した1年半に及ぶ内戦は、“相克”の中で多くの犠牲もあったが、新政府側が勝利した。結果、主導権を握った薩摩や長州が新時代を開いていった。

この中で、政治体制の変革だけでなく、参加諸藩で西洋式の軍隊編成が進んだり、天皇観など民衆意識の変化も巻き起こしたりした。動乱の中、各地で悲劇が起こったことはもちろん、戦火の下で心通わせる人情劇もあり、大いなる混迷から日本は近代国家へと歩みだしていった。

戦いの舞台は京坂から東日本へと移っていき、その後、慶喜はひたすら恭順を示した。一方、「朝敵」とされた会津をはじめ、東北諸藩が抵抗したため戦線は北へと広がっていった。一連の戦争は、明治2(1869)年5月の箱館戦争で終結した。

国内を二分した1年半に及ぶ内戦は、“相克”の中で多くの犠牲もあったが、新政府側が勝利した。結果、主導権を握った薩摩や長州が新時代を開いていった。

この中で、政治体制の変革だけでなく、参加諸藩で西洋式の軍隊編成が進んだり、天皇観など民衆意識の変化も巻き起こしたりした。動乱の中、各地で悲劇が起こったことはもちろん、戦火の下で心通わせる人情劇もあり、大いなる混迷から日本は近代国家へと歩みだしていった。