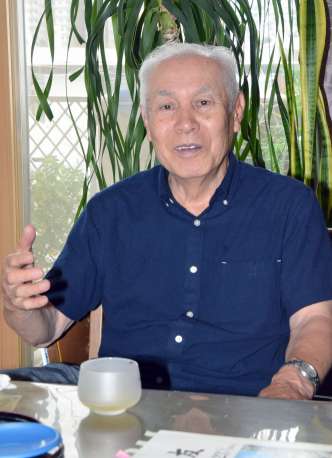

空襲の記憶を語る松村宏通さん=鹿児島市武3丁目

■松村宏通さん(82)鹿児島市武3丁目

終戦時の1945(昭和20)年、鹿児島市武町に母と祖母、妹2人の5人で暮らしていた。父は鹿児島信用金庫の前身の有限責任鹿児島信用組合に勤めていたが、伊敷地区にあった陸軍に召集され、家にいなかった。

当時私は6歳。食料不足で麦飯やサツマイモが主食だった。家では近くの畑で野菜などを育てており、満足に食べられなかった記憶はあまりない。母や祖母は自分たちの分を私や妹たちに分け与えていたのだろう。

現在の上荒田町のJR九州鹿児島車両センター近くに、空襲警報のサイレンを鳴らす場所があったと記憶している。約1キロしか離れていない自宅には大きな警報音がよく響き、何度も家族と防空壕(ごう)に逃げ込んだ。

3月ごろから米軍の空襲が激しくなった。山形屋で米軍の墜落機の残骸やパラシュートが展示され、家族と見に行くと、人だかりができていた。

2000人以上の市民が犠牲となった6月17日の鹿児島大空襲の夜は寝ていたかもしれない。ただ、焼夷(しょうい)弾が次々に降ってくる中、家族と懸命に逃げた恐ろしい記憶だけは脳裏に焼き付いている。

このときは近くの建部神社の参道に行く途中の防空壕に転がり込んだ。扉はなく、入り口の幅は5~6メートル、奥行きは10メートルほど。夜が明けるまで母と祖母、妹や他の20~30人と共に身を潜めた。

夜明け前、米軍機のエンジン音が聞こえなくなった。母や祖母と一緒に外へ出て、家のある東の方角を見渡した。一帯は激しく燃え、煙に包まれて何も見えなかった。

「家が燃えてしまった」。母と祖母は絶望から地面に崩れ落ち、声を上げて泣いた。何事にも厳しく、凜(りん)とした母や祖母が取り乱す姿を見るのは初めてだった。私はぼうぜんと立ち尽くすしかなかった。

防空壕を出て、家族で家の方へ歩き出した。沿道の家々は焼け落ち、所々で火や煙がくすぶっていた。住む場所を無くしたら、どうやって生きていけばいいのか。子供心にも不安が渦巻いていた。

重い足取りでたどり着いたときの驚きは忘れられない。自宅は被害を受けていなかった。市街地方面の家が燃やし尽くされた中、わが家と周囲の4、5軒だけが難を逃れていた。母や祖母はあっけにとられた顔をしていた。

東の方角に目を凝らすと、旧制鹿児島二中(現・甲南高校)と鹿児島測候所(現鹿児島税務署)の建物は残っていた。ほかはほとんど焼け落ち、約3.5キロ先の鹿児島湾が見渡せた。空襲の激しさを肌で感じた。

父は終戦後、転属先の北九州から帰ってきた。家と家族は無事だったとはいえ、相変わらず食べ物は不足し、畑で育てたサツマイモばかり食べていた。たまに米を炊く際もイモを入れた「からいもごはん」だった。

小学校や中学校では、クラスに大陸から引き揚げてきたり、家族を亡くしたりした子がいた。苦難の記憶に触れないよう、互いに戦争のことは話さないようにしていた。

大学卒業後は、牛などの家畜を診察する産業動物の獣医師として働いた。今まで戦争体験を話すことはなかったが、戦後75年が過ぎ、戦争のことを覚えている最後の世代となった。後世に伝える責務を感じている。