「二十四節気」最近、違和感ありません? 専門家「季節感のずれ 温暖化で大きく」

2021/11/07 08:00

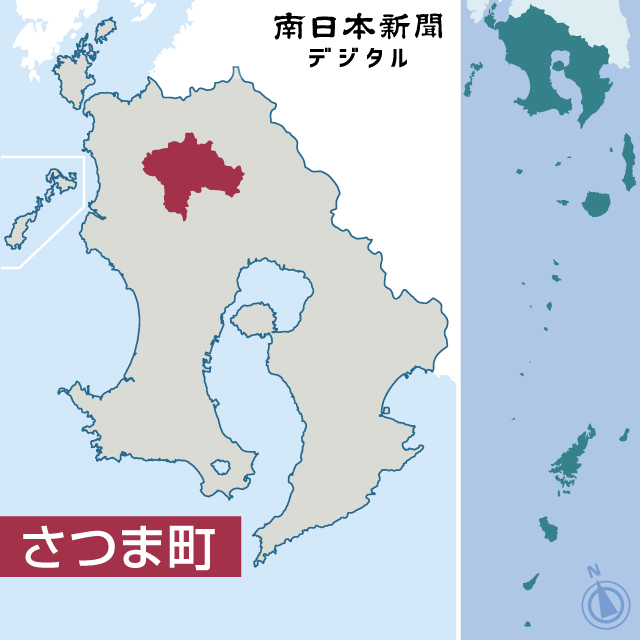

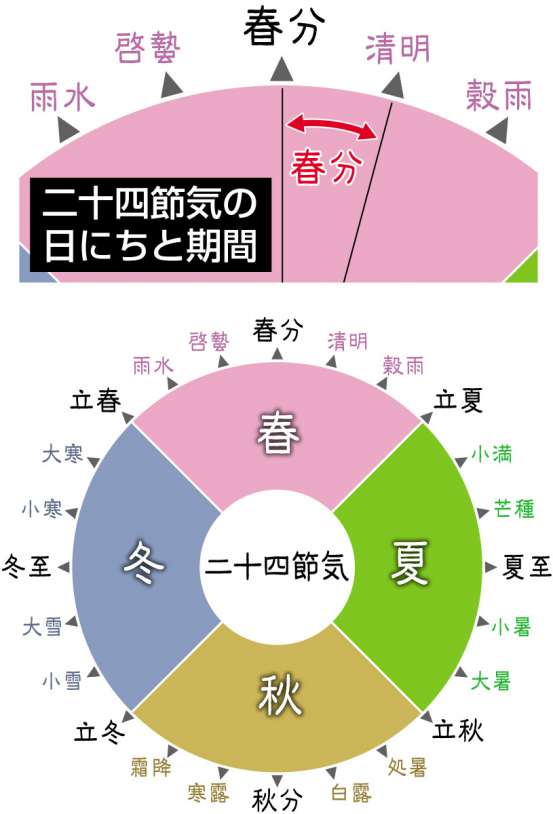

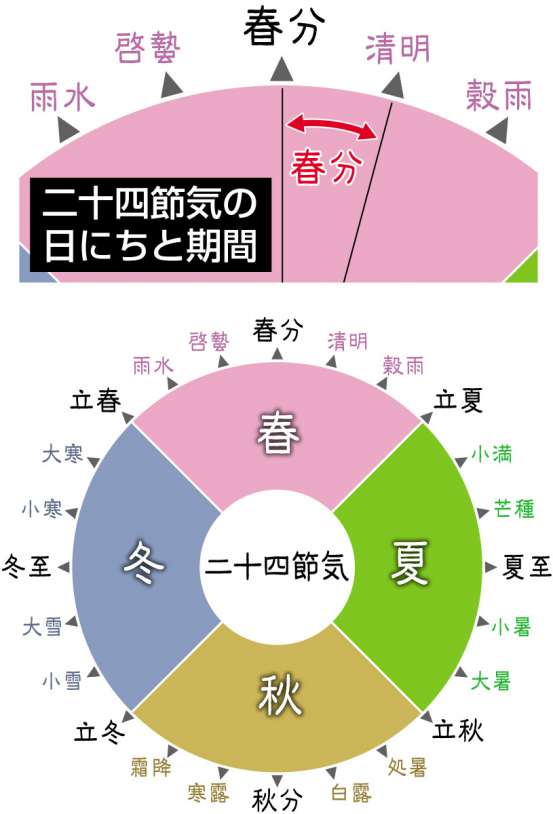

二十四節気は地球から見た太陽の動き(または地球の公転周期)を24分割したもので、約15日ごとに変わる。薩摩川内市のせんだい宇宙館によると、以前は地上の影が最も長くなる冬至を基準にすることもあったが、現在は国立天文台が算出する春分点を基準として、春分から一周するものが一般的だという。

■起源は中国

二十四節気が作られたのは、2500年ほど前の春秋戦国時代(それ以前の説もある)の中国の黄河流域といわれている。種まきや収穫など農作業の目安にするため、1年で昼の時間が最も長い日を夏至、最も短い日を冬至と決めた。それに昼と夜の長さがほぼ同じになる日を春分、秋分として「二至二分(にしにぶん)」が成立。これが夏冬春秋の中心になった。それぞれの中間にある立春、立夏、立秋、立冬は「四立(しりゅう)」という。

この八つをさらに細かく分けたものが二十四節気だ。一つの節気は、例えば春分としての「1日」を表すと同時に、春分から次の清明までの「期間」の意味も持っている。

■うるう月、うるう年

暦は大きく三つに分けられる。現在多くの国で使われている「太陽暦」と、月の運行を基準にした「太陰暦」、両方を取り入れた「太陰太陽暦」だ。

日本では明治初頭まで千年以上、太陰太陽暦(旧暦)を使ってきた。月の周期29.5日を基準にする太陰暦では、1年が354日となり太陽暦と11日の差が生じる。そのため、旧暦では19年に7回「うるう月」を設けて太陽の動きと合わせていた。

ちなみに今年は124年ぶりに節分が2月2日、立春は2月3日だった。これは太陽暦の1年が365日なのに対し、地球の公転周期が365.25日弱であることと、二十四節気が黄道の360度を24で割っているために生じる誤差。その影響で二十四節気の時期は1~4日のずれが生じる。

公転周期との誤差は4年に一度、「うるう年」を設けて対応。さらに100年単位で400年に3回、うるう年を減らして微調整している。そのため2000年はうるう年だったが、1900年や2100年はうるう年にはならないという。

気候を表す言葉には他にも、二十四節気をさらに細分化した「七十二候(しちじゅうにこう)」、節分や彼岸、八十八夜などの「雑節(ざっせつ)」といったものがある。興味のある方は図書館などで調べて、季節感を味わってみてはいかが。

【春分点】黄道(地球から見て、太陽が地球を中心に運行するように見える天球上の架空の大円)と、天の赤道(地球の赤道面を延長し、天球と交わった所にできる架空の大円)は2カ所で交わる。そのうち赤経と黄経が0度の点が春分点。春分点を基点とし、黄道を15度ずつ24等分したものが二十四節気。

◇参考資料

・「暦の科学」(片山真人著、ベレ出版)

・「暦はエレガントな科学 二十四節気と日本人」(石原幸男著、PHP研究所)

・「毎日季節を感じたい 今日から暦暮らし」(平野恵理子著、山海堂)

【専門家の話】

■鹿児島地方気象台・瀧下洋一台長「季節感のずれ より大きく」

各地の気象台では百数十年におよぶ観測データを用いて、気温や雨の量などの長期的な気候変化の監視を行っている。これまでの観測データから、九州地方では年平均気温が100年あたり1.7度の割合で上昇しており、季節別に見ると、夏や冬に比べ秋や春の平均気温の上昇が大きいことが分かっている。

この昇温の原因は、温室効果ガスの増加による地球温暖化や自然の気候変動、都市化の影響などによると考えられている。このような気温の変化は、生物の季節にも影響を与えており、例えば九州地方のカエデの紅葉日は、10年間で4日ほど遅くなっている。また、桜の開花日は1日ほど早くなっている。

この先、地球温暖化などの影響により、さらに気温が上昇すると、季節変化や体感もこれまでと変わっていく。「暦の上では」と紹介される二十四節気とのずれを、より大きく感じることになるかもしれない。