木村由莉さんが研究者とともに復元したチベットケサイの全身骨格標本。氷河期に生きた、全長3メートルの哺乳類だ=2022年

「化石ハンター展」で知り合った科博の古生物学者、木村由莉さん。映画「ジュラシックパーク」に触発され今の仕事へ。「謎解きのような古生物学は面白い」

2024/01/02 12:00

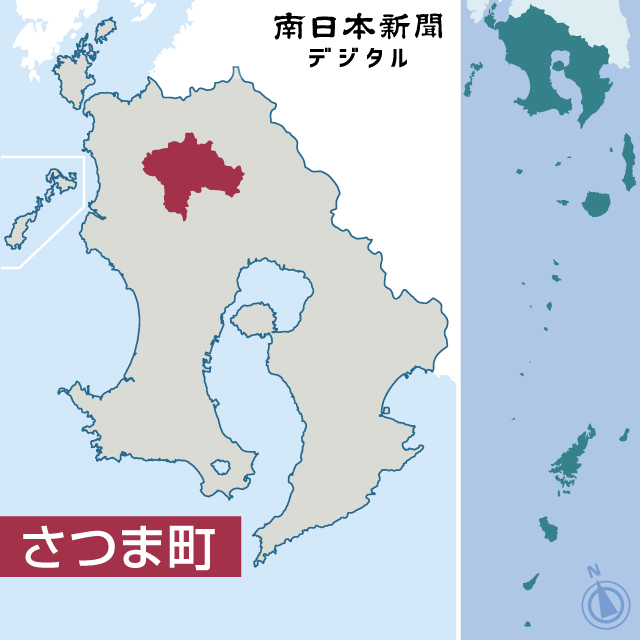

オセモコ読者の中には、古生物学者や化石ハンターを夢見る子どもたちもいるのではないでしょうか。今回は国立科学博物館(科博・東京都)で働く古生物学者、木村由莉さん(通称ゆり先生)を紹介します。先生が監修した特別展「化石ハンター展」でのギャラリー・トーク共演がきっかけで知り合いました。

子どもの頃から恐竜や太古の生き物に不思議な魅力を感じていたというゆり先生。映画「ジュラシックパーク」でトリケラトプスの病気を調べる古植物学者を見て、「自分も同じような仕事をしてみたい」と思ったそうです。

「小さな哺乳類の進化史と古生態」を研究テーマとしています。小さな哺乳類で見つかるのは主に歯。彼らは生存期間が短いため進化が速く、食べ物に合わせて歯の形を進化させているので、歯が見つかれば種が分かるそうです。

ゆり先生は「地球環境の変動に伴って生息環境が変わる中で、どのように種が存続し新しい生態系に適応していくのかを調べるのに、小さな哺乳類の化石が役立つ」と考えています。

化石ハンター展では、大型の哺乳類チベットケサイの化石をもとに全身骨格標本と生体モデルの復元に取り組み、話題になりました。参考にしたのは、現在も生きている近縁種のサイの行動やチベット高原に生息する動物の毛色など。「会場を500万年前のチベット高原に見立て、雄が雌と子どもを守るために来場者を威嚇している」というストーリーを作り、ポーズを決めたそうです。

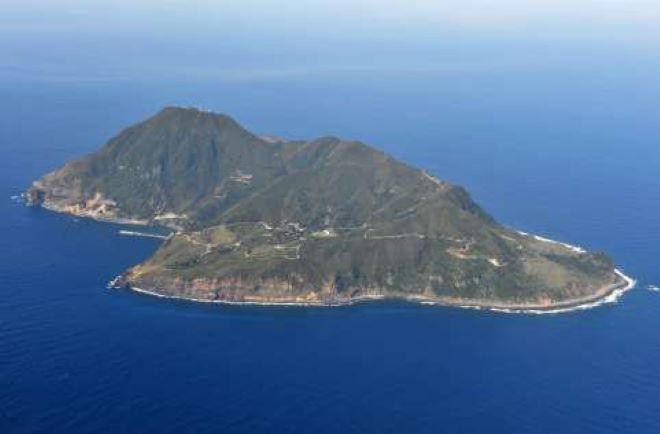

ゆり先生は、鹿児島県長島町獅子島の恐竜ボーンベッド(化石密集層)について「地元の県で骨の化石が見つかるなんてすごいこと」と話します。「みなさんの足元にも太古の生物が眠っているかもしれません。謎解きのような古生物学という学問を面白いと思ってもらえたら」と期待しています。

【プロフィル】うつのみや・さとし 1969年愛媛県生まれ。大阪府在住。会社勤めをしながら転勤先で恐竜や大型爬虫類の化石を次々発掘、“伝説のサラリーマン化石ハンター”の異名を取る。長島町獅子島ではクビナガリュウ(サツマウツノミヤリュウ)や翼竜(薩摩翼竜)、草食恐竜の化石を発見。2021年11月には化石の密集層「ボーンベッド」を発見した。著書に「クビナガリュウ発見!」など。

(連載「じつは恐竜王国!鹿児島県より」)