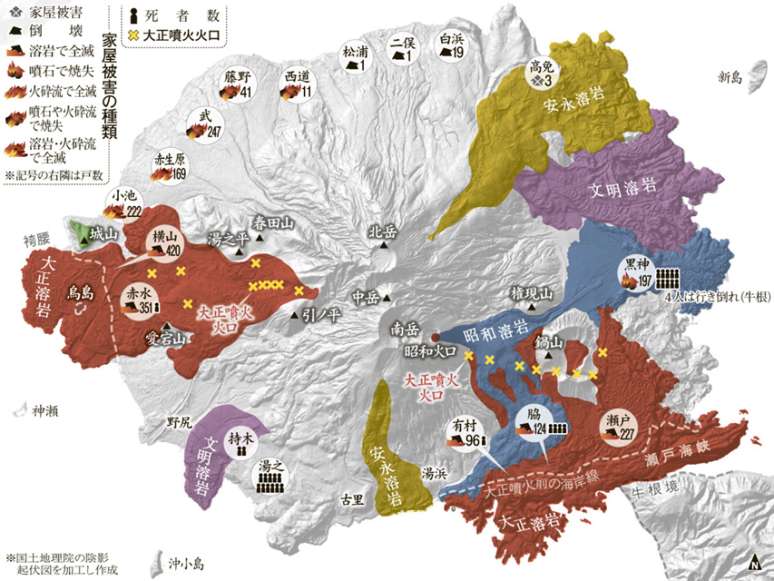

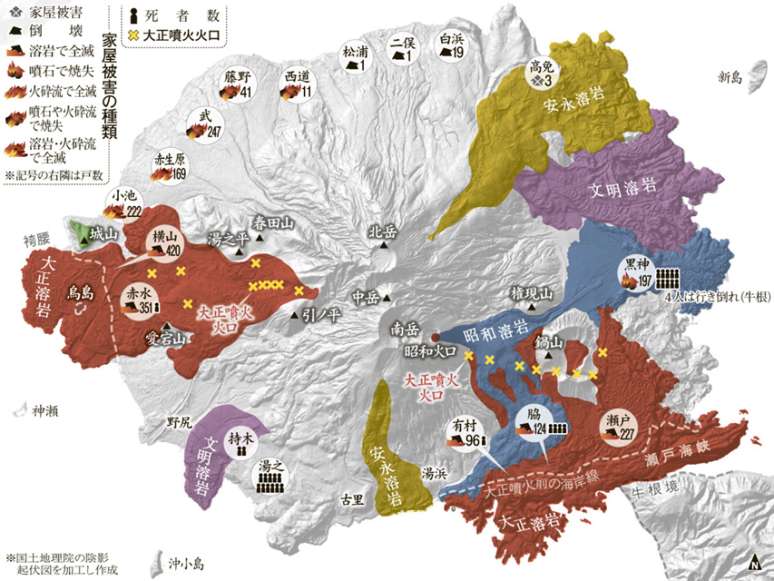

【1914年1月12日 何が起こったか】午前10時すぎ噴火、溶岩流に埋もれた5集落 8時間後、鹿児島湾震源の直下地震 小規模の津波襲う

2024/01/11 13:35

14年1月からは有感地震が起こり始め、11日には規模が大きくなり対岸の鹿児島市でも揺れを感じるように。緊迫した事態を察知し、約2万千人の島民の多くが噴火前に島外に避難した。

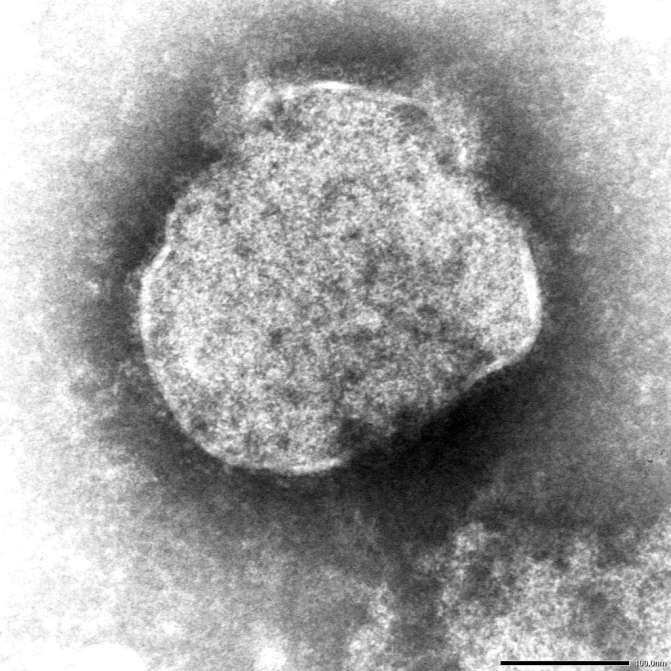

12日午前10時すぎ、ついに噴火が始まった。東西の両山腹から上がった噴煙は勢いを増し、桜島を覆い尽くした。

五つの集落が溶岩流に埋め尽くされた。幅約360メートル、深さ約75メートルの瀬戸海峡を溶岩が埋めて大隅半島とは陸続きに。西側も沖合500メートルの烏島が埋没した。桜島の死者は29人で、ほとんどが冬の海を泳いで逃げて力尽きた人たちだった。

噴火から約8時間後、鹿児島湾を震源とするマグニチュード(M)7.1の直下地震が襲った。家屋や石垣の倒壊、斜面崩壊などで鹿児島市と周辺で29人の犠牲者が出た。地震から1時間後には小規模の津波が発生。鹿児島市側では浸水や船の破損が相次いだ。

噴火の影響は広範囲、長期間に及んだ。降灰はカムチャツカでも確認された。

火山灰が地表を覆うと、地中へ雨水が浸透しにくくなり災害を引き起こす。桜島や大隅半島では長期にわたって土砂、河川災害などに苦しめられた。

(2024年1月10日付特集面より)