崩れゆくPTAピラミッド…「子どものためなのに」…任意ゆえのジレンマ、保護者には強制感がのしかかる

2024/12/28 11:33

今年2月、鹿児島市の錫山小中学校に保護者たち十数人が集まった。PTAの役員を決めるためだ。娘2人が通う女性(44)は、長い沈黙に耐えられず会長に手を挙げた。

児童生徒29人のうち、娘たちを含め約半数は校区外から通う。学校の近くに住んでいない世帯だと活動に参加しにくい保護者が多く、地元の人は既に一通り役員を経験済みだ。

負担軽減を図るため、保護者が学ぶ場である「家庭教育学級」と登下校の見守りに活動を縮小した。会長経験を通じて地域とつながりができたことは感謝するが、次のなり手が見つかるのか不安は拭えない。

娘が以前通った数百人規模の学校で役員を務めた際も、係を決めるのに苦労した。「『子どものため』という本来の姿から外れ、『全員に何かやらせるため』になっていた。強制的な感じをなくし、少ない人数でも回る仕組みに変えないと破綻する」と感じている。

■□■

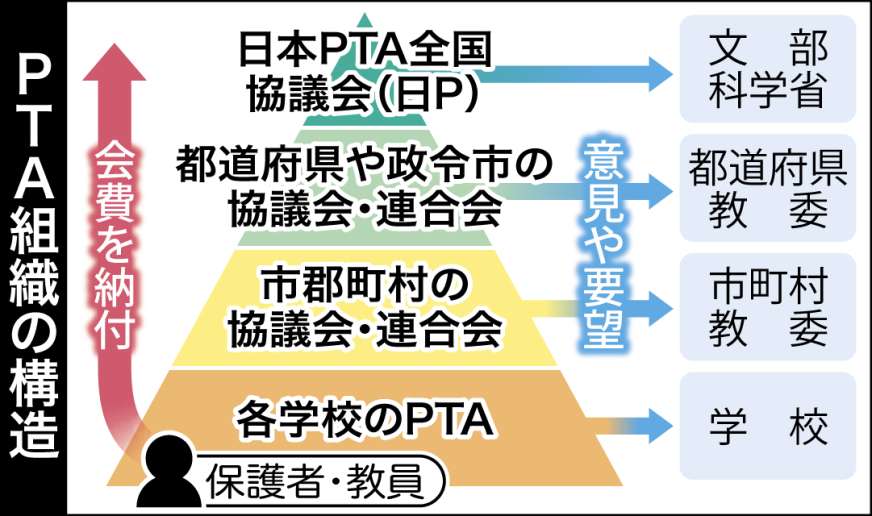

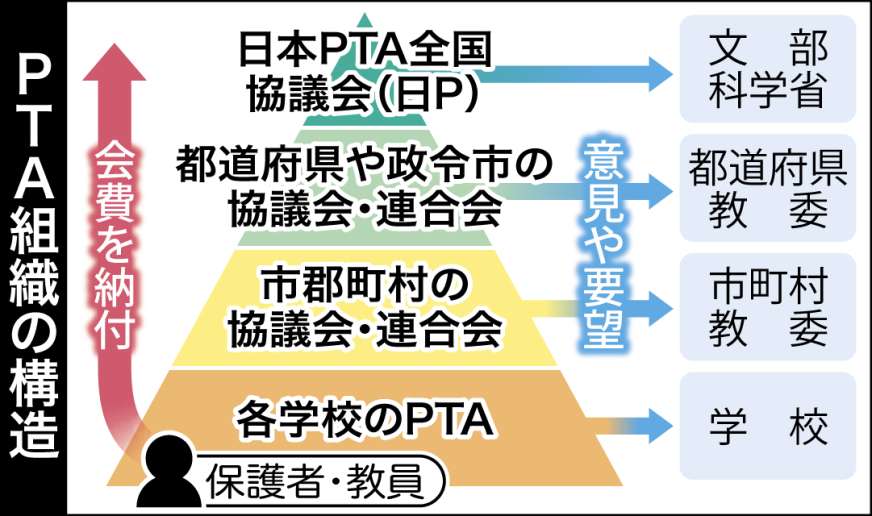

PTAは日本PTA全国協議会(日P)=太田敬介会長=を頂点にピラミッド構造となっており、各校のPTAから市郡町村、都道府県の協議会・連合会、日Pへと会費を納めている。

全国では少子化に加え、「PTAへの入退会は任意だから、入らなくても構わない」といった意識が広がったため会員が減り、上部団体の解散も起きている。

岡山県PTA連合会は9月、都道府県単位で初めて、本年度末で解散することを表明。東京都の小学校やさいたま市、千葉市の協議会は日Pから退会したほか、都道府県組織から退会したり解散したりする市町村組織もある。

■□■

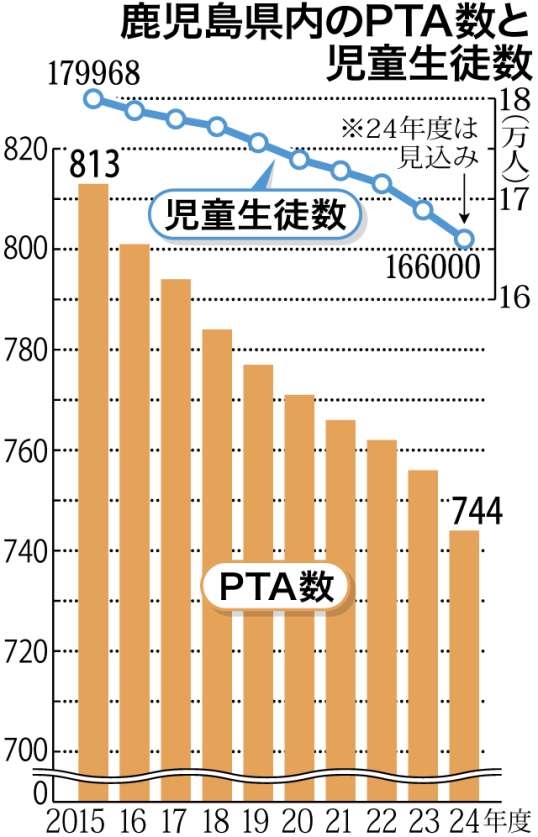

鹿児島県PTA連合会(県P連)によると、県内には27の市郡PTA連絡協議会があり、解散の動きはない。学校単位のPTAは2024年度744と10年前から約1割減ったが、統廃合や休校が主な要因だという。ただ、中には県P連や市郡P連を抜けたPTAもある。

県内のある小学校は23年度、上部団体を退会。保護者全員の同意を得て、PTAに代わる保護者会のような組織をつくり、学校や地域とコミュニケーションを取る。全児童が対象の保険には引き続き加入し、家庭教育学級など必要と判断した活動も続けている。

元PTA役員の女性(47)は「学校行事や家庭のことで精いっぱいで、上部組織の会合に参加する人を確保するのが大変だった。原点に戻ることにした」と明かす。今のところ、困ったことや不利益はない。

◇PTAとは ペアレント(親)、ティーチャー(教員)、アソシエーション(組織)の略。戦後に米国側が設立を勧め、文部省(現文部科学省)の指導で全国につくられた。保護者と教員が協力し、子どものために活動する社会教育団体との位置付け。PTA会費の一部で都道府県や市郡町村などの上部団体が運営され、日本PTA全国協議会には児童生徒1人当たり年10円が納められている。