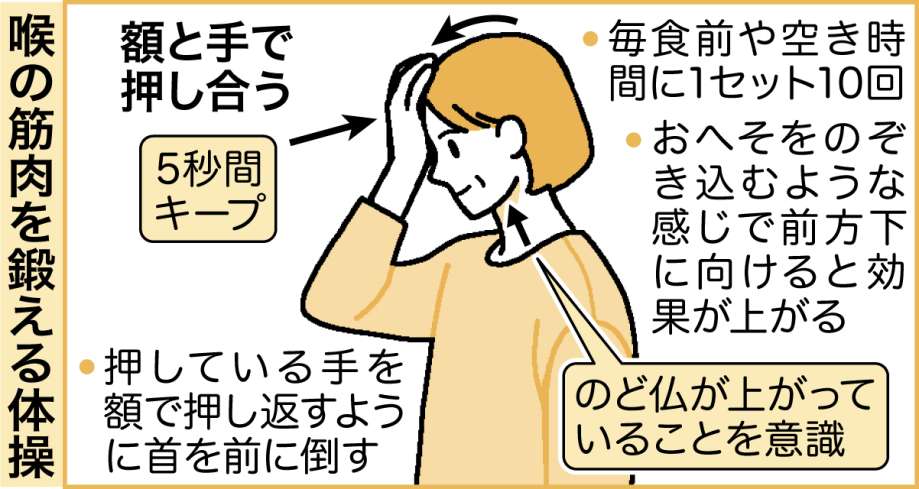

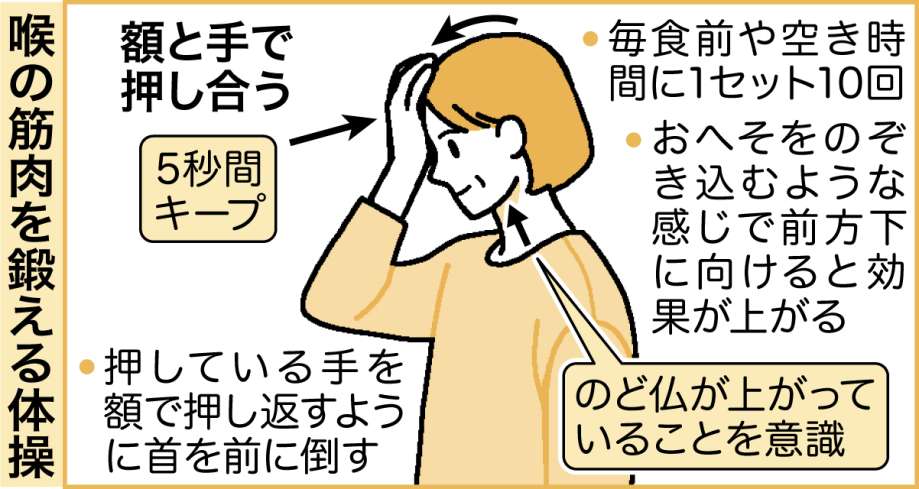

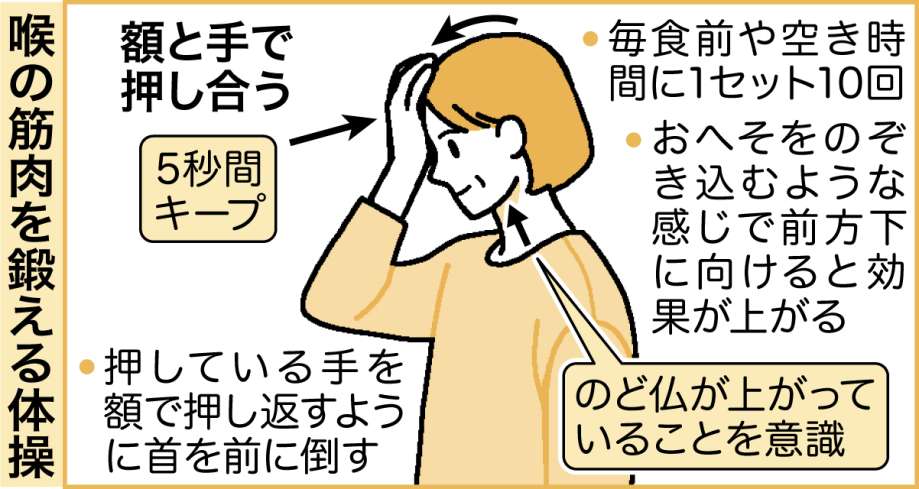

喉の筋肉を鍛える体操

「風邪の症状はないのに、せきが止まらない」「食事中にむせてしまう」-。そんな悩みを抱える高齢者は少なくない。せきは症状によってさまざまな疾患の可能性があり、注意が必要だ。中でも、食べ物や唾液などが気管や肺に入ってしまう「誤嚥(ごえん)」による肺炎は生命に関わることもある。鹿児島県耳鼻咽喉科医会の牛飼雅人会長(62)に対策を聞いた。

せきはそもそも、下気道に入った異物や痰(たん)を体外に排出するための生理的な防御反応。ほこりやウイルスから体を守っている。だが長引く場合は、せきぜんそくや感染症、気管支炎、肺炎などの恐れがある。

とりわけ誤嚥性肺炎は、2023年人口動態統計によると、がんや心疾患、老衰に続き、全死因で6番目に多くなっている。

通常は物をのみ込むと、喉頭が前上方に持ち上がって気管がふさがれ、食道の入り口に誘導する。誤嚥はこの「嚥下」がうまく機能せず、食べ物や飲み物などが気管や肺に入ってしまう症状だ。脳血管障害や服薬の影響のほか、加齢による機能低下で起きやすい。

牛飼会長は「予防には嚥下機能を高めることが重要。のみ込みに関わる筋肉を鍛えることで、ある程度改善できる」と助言する。額に手を当て押し合って喉の筋肉を鍛える体操のほか、カラオケや本の音読など声を出すことが誤嚥時に吐き出す力を高める呼吸訓練になると紹介。料理にとろみをつけるといった食事の工夫も有用とする。

高齢になると、女性を中心に口の中の乾燥を感じることが増えるという。牛飼会長は「誤嚥予防に少量の水などで口を湿らせるといい。保湿ジェルも市販されている。年齢のせいと考えず、気になるせきの症状が出たら早めに医療機関を受診して」と話す。

嚥下機能を高める体操は、日本臨床耳鼻咽喉科医会ホームページの「嚥下障害」パンフレットで紹介している。