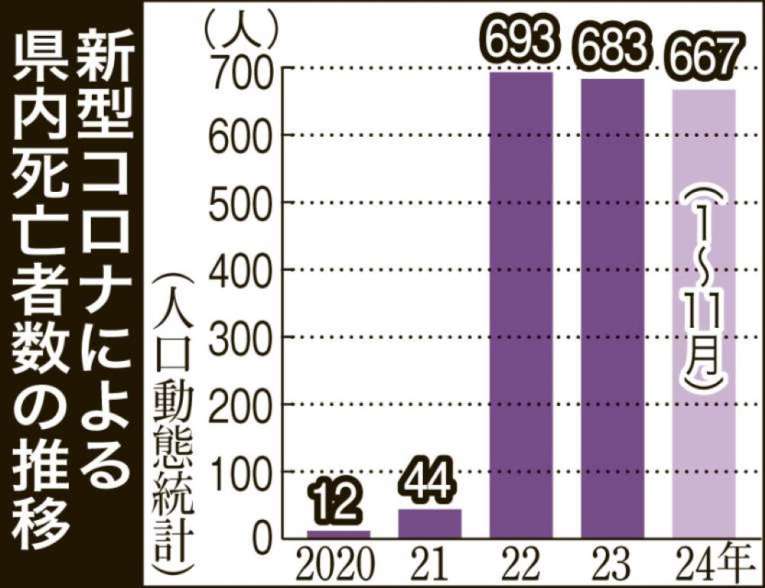

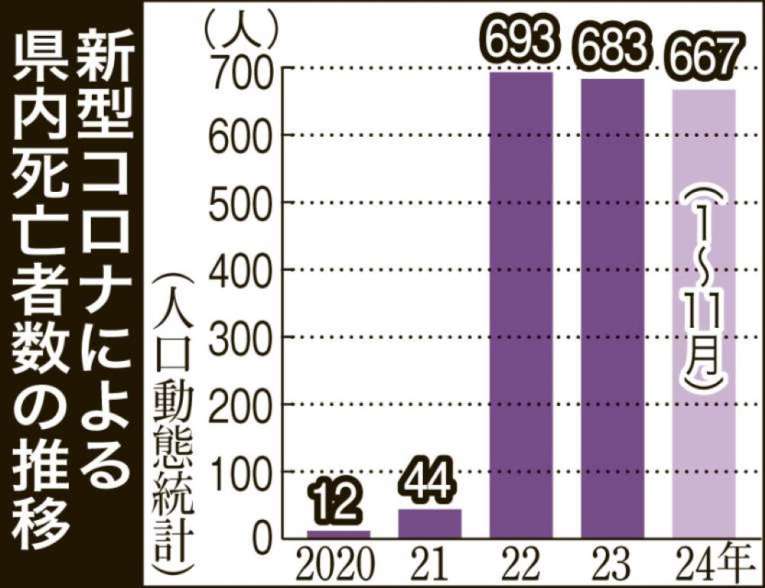

新型コロナ死者 3年連続で650人超え 鹿児島県内 23年の5類移行後も高止まり、ワクチン接種率は低下続く

2025/05/08 22:42

人口動態統計によると、初めて感染が確認された20年の死者は12人、21年は44人、22年は最多の693人。5類に移行した23年も683人で、24年は11月までに667人に上った。

感染症学が専門の鹿児島大学大学院の川村英樹特任教授は「(22年から流行が続く)オミクロン株は感染力が高く、重症化しやすい高齢者が亡くなることが多い。5類にはなったが、感染症としての病原性は変わっていない」と指摘。「死者数には含まれていなくても、コロナ感染後に体力低下やだるさが生じるなどコロナを起因とする死者もいると考えられる」と話す。

一方、ワクチン接種率は下降の一途だ。国は21年、無料でワクチンを打てる「特例臨時接種」を開始。県によると、県内の初回接種率は80.9%、2回目は79.6%だったが、徐々に低下。6回目は21.3%、7回目は13.8%だった。

24年4月から、高齢者や基礎疾患がある人を対象とした定期接種になり、治療薬や入院に関する公費支援が終了。そのため、検査やワクチンを受けない人もいるとみられる。

川村特任教授は、重症化の予防になるワクチン接種の検討や感染した際の早期治療が重要とし、「体調に不安のある人は事前に、感染した場合についてかかりつけ医に相談してほしい」と話した。