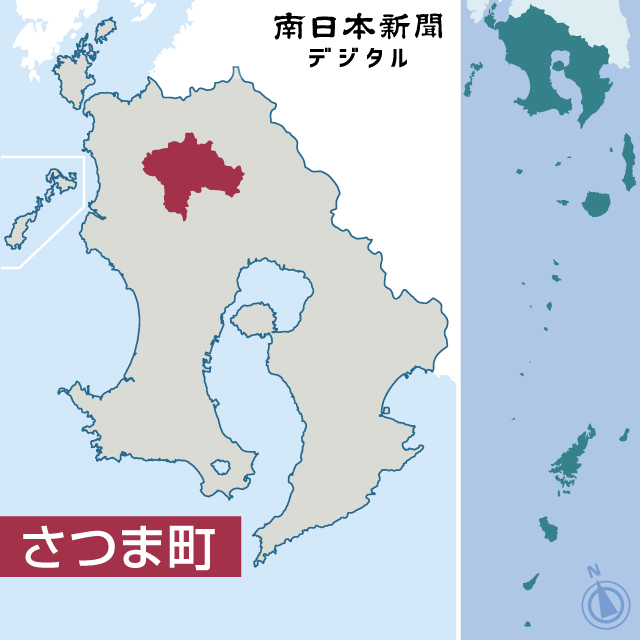

右下の建物が鹿児島市役所、左中央に旧県庁がある。左奥が鹿児島駅付近=1945年11月(平岡正三郎さん撮影)

空襲で鹿児島市街地は9割が焼失…山形屋や西郷像が残った奇跡 80年前、一人の青年が写真を撮らなければ「焦土」は伝わらなかった #戦争の記憶

2025/08/02 11:46

平岡さんは鹿児島高等農林学校(現鹿児島大学農学部)でカメラと出合い、悲惨な姿を後世に残そうと、45年11月に城山から撮影した。天文館方面の写真からは、市役所や山形屋など一部の建物を除き、崩れかけた壁や丸裸の土台、焼け跡が広がる様子が分かる。

6月17日の大空襲では、南日本新聞の前身鹿児島日報も易居町の本社が焼け落ちた。草牟田の防空壕(ごう)で発行を続けたが、大空襲直後や7月末から8月前半の新聞は残っていない。

平岡さんは戦後、現像した写真の裏に空襲の記憶を記した。勤め先の鹿児島営林署にあった高射砲が攻撃を受けた7月の空襲の模様は絵に描いている。

2013年に100歳で亡くなった後、めいの池之上節子さん(79)=下竜尾町=が写真乾板8枚とネガ6枚を市に寄贈。行政や民間の催しに活用されている。毎年6月に展示している生協コープかごしまの担当者は「貴重な画像で平和を考える集会のシンボルになっている」と話す。

池之上さんは「戦争が起きれば、こんな状態になるということを感じてほしい。戦争を起こすのは人だが、止めることもできる」と語った。