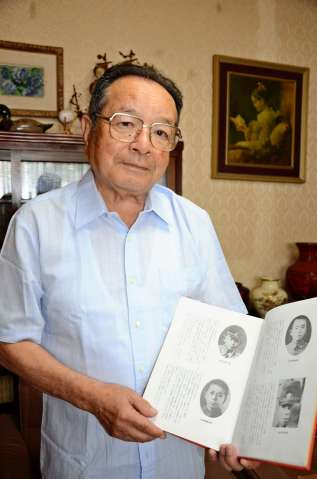

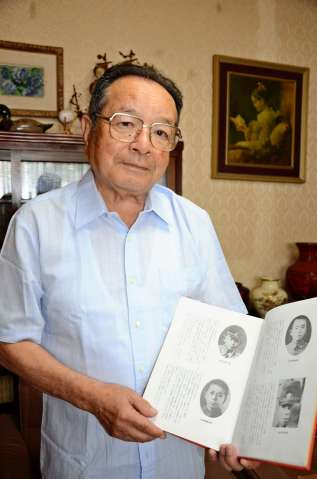

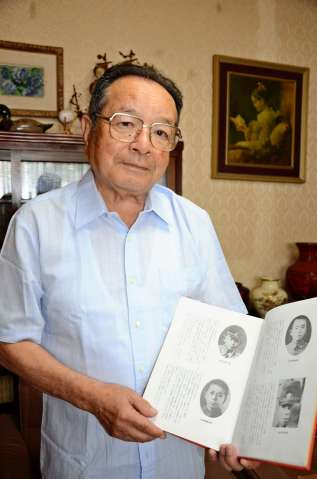

記録誌を手に「二度と戦争をしてはならない」と語る川野八郎さん=小林市堤

■川野八郎さん(81)小林市堤

1943(昭和18)年4月、旧制小林中学校(現小林高校)に入った。学校では勉強より防空壕(ごう)掘りの方が印象に残っている。翌年秋には学徒動員が始まり、自分たちも3年になった45年4月、都城市の川崎航空機工業都城工場に動員された。

工場では戦闘機を製造。数百メートル離れた寮から通い、やすりや金づちを手に、早く一人前になるよう訓練を重ねた。当時、都城の街には空襲が相次いでいた。特攻基地の飛行場があったから、アメリカに狙われたのだろう。空襲警報が出るたび、みんなで防空壕まで走って逃げた。しかし、遠くに爆発音を聞くだけで、恐怖感はなく、どこか人ごとだった。

それが一変したのが、45年5月8日朝。同級生と朝食をとるため工場の食堂にいた時、警戒警報が鳴った。雲が低く垂れ込め、爆撃機は見えなかったが、避難することになった。寮近くの防空壕に向かう途中、「シュル、シュル、シュル」と音を立て、前方の空から何かが落ちてくるのが見えた。色が黒く、ツバメかカラスが急降下するように見えた。爆弾と気づき、目と耳を手でふさぎ、反対側を向いて体を伏せた。直後にものすごい爆発音。腹に地鳴りを感じ、背中に土や石を浴びた。耳鳴りと頭痛が続いた。

周りが見えるようになるのを待って、ひたすら防空壕まで走った。友人の一人は腕の肉が垂れ下がり、途中で力尽き、倒れてしまった。自分には引き返す余裕はなかった。彼の悲しそうな顔が忘れられないでいる。

辺りの被害はすさまじかった。爆弾の破片が散らばり、地面には大きな穴が開いていた。この朝、腕や足を失うなどして小林中の生徒ばかり10人が死んだ。中には、都市部は危ないからと4月に仲間に加わったばかりの転校生もいた。

敗戦後、授業は再開されたが、死んだ友達を介抱した時に付いた血の跡が残る制服で学校に来る者もいた。物のない時代で、替えがなかったのだろう。その姿を見るたび、あの朝の光景が思い出された。

悲惨な体験を風化させず、若い世代に伝えていかなければならないという思いが募り、86年、われわれや遺族の証言をまとめた記録誌「あゝ紅(くれない)の血は燃えて」を同級生と一緒に作った。地元の学校で自分の体験を話すこともある。常に戦争の怖さ、平和の尊さを少しでも理解してほしいと願っている。

14、15歳で突然、命を奪われた学友がかわいそうでならない。自分が年をとるにつれ、彼らが子どもや孫と重なって見えるようにもなり、戦争を繰り返してはならない、という思いがますます強くなった。生き残った者の務めとして、「不戦の誓い」を今後も訴え続けたい。

(2012年8月14日付紙面掲載)