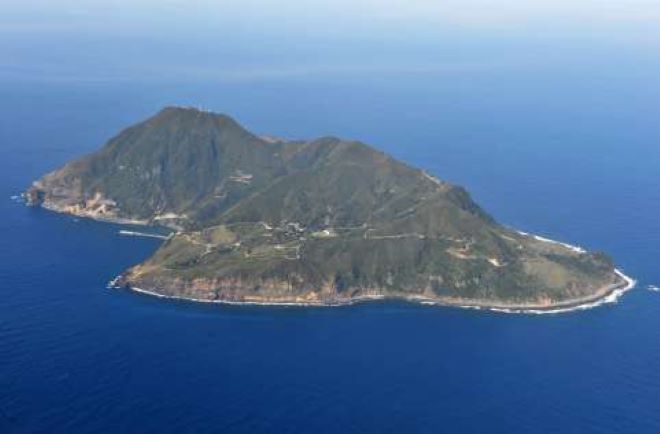

「プレッシャーはあるが、面白い研究だから続いている」と話す堂免一成さん=9月24日、南さつま市

クリーンな次世代エネルギー「水素」が安価でぶくぶくできる(はず)…世界が注目の光触媒システム 堂免教授「今、研究は八合目。いつうまくいってもおかしくない」

2025/10/06 17:00

-クリーンな次世代エネルギーとして期待される水素の量産を目指し、太陽光と光触媒による水分解の研究を続けてきた。進ちょくは。

「光触媒となるのは半導体の微粒子。水素や酸素が出てくるように細工した粉だ。エネルギー変換効率が高い光触媒の開発を進めており、いつうまくいってもおかしくないところまで来ている感覚はある。材料の物質は絞り込んだが、組成を決めるのに苦労している。大学の研究としては八合目あたり。一気に頂上へ行けるのか、もう少し時間がかかるのかが分からない」

-太陽電池や風力で電気をつくり、電気分解で水素を生成する手法もある。

「技術的に実用段階で、世界中で多くの開発が行われたが、生成する水素がかなり高価になることが分かり、ほとんどのプロジェクトが中断している。私たちが目指すのは、水の中に粉末状の光触媒を入れ、太陽光を当てると水素と酸素がぶくぶく出てくるという非常に単純なシステム。効率を上げることができれば、安価で水素がつくれる」

-長野県飯田市で、大規模な実証実験が控える。

「水素の大量製造に向け、ガラス基盤に光触媒を塗って水を供給するパネルを約3000平方メートル整備し、水素と酸素を分離・回収する装置などを備えたシステムをつくっている。実用化し、社会に普及するようになる一歩手前の段階。建設用地にアスファルトを敷く工事中で、来年度中にはパネルを設置し終えたい」

「茨城県石岡市で行った100平方メートル規模の実験では、高純度の水素の製造に成功し、爆発実験なども重ねて安全性も検証できた。飯田では、開発中の新しい触媒をいずれ試したい。エネルギー変換効率が5%あれば、商業化できるとされている」

-環境省は9月、太陽光と水、二酸化炭素から、水素や化学物質などをつくる「人工光合成」の実用化に向けた工程表を取りまとめた。有識者検討会の委員を務めた。

「2030年頃までに実用化できそうなものには、環境省の予算を付けようとなった。かなり現実的なロードマップ。世界中で多くの研究が進んでおり、各国も援助している」

-今後の展望は。

「早く鹿児島に帰ってきたい。実用化のメドが立てば若い人たちにつなぐか、できれば起業してしっかりした人が引き継いでくれたらいい」

どうめん・かずなり 1953年9月、南さつま市金峰町中津野生まれ。旧大田小、玉江小、旧阿多中、ラ・サール高から、82年東京大大学院化学専門博士課程修了。旧東京工業大教授、東大教授など歴任。2019年に東大特別教授、25年1月から信州大特別栄誉教授。