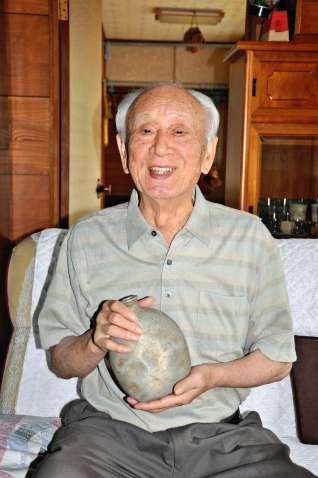

戦争中に使った水筒を手に話す前村重治さん=指宿市十二町

■前村重治さん(87)指宿市十二町

1943(昭和18)年11月、学徒動員され、長崎県の佐世保海軍施設で基礎訓練を受けながら、測量など土木の専門知識をたたき込まれた。1カ月後には、土木技工士となり、国分海軍飛行場に配属された。

施設は既に7、8割は完成していた。職務は奉仕団体、動員中の学生、徴用された朝鮮人などを監督する立場。作業は昼夜を問わず、突貫工事で行われたが、肝心の滑走路はコンクリートが薄かったり、でこぼこになっていた。にもかかわらず、その滑走路が使用され、完全に上昇できず墜落する飛行機を何度も目撃した。

加治木上空では飛行機の厳しい操縦訓練が続けられていた。接触事故やエンジントラブル、不時着など悲惨な現場も目の当たりにした。操縦士は大半が同年代。生存を祈ったものの、亡くなった人もいる。

44年2月、溝辺に新しい飛行場を造ることになり移動した。台地で飛行場に適していると思った。測量を始めてしばらくすると、長崎県の現場へ応援で駆り出された。

2カ月の任務を終え、溝辺に帰ると驚いた。台地の様相が一変し、誘導路、滑走路などが未完成ながら形になっていた。当時はスコップ、手押しトロッコなど人海戦術。男性も女性も一生懸命働いていた。

だが、練習機が控えているのを目にして、日本の敗戦を感じた。とても飛べるような滑走路ではないのに、訓練で使うのは焦っている証拠だと思った。離陸時からエンジンの異音が響いていた。技士として、立派な滑走路を飛び立ってほしかった。申し訳ない気持ちでいっぱいだった。

44年11月には陸軍に徴兵された。熊本の基地で支給された軍服は厚い冬服。シベリアに行くと思ったが、実際には中国だった。本隊の後を追い、ひたすら道なき道を歩いた。アジのみそ漬けが届き、ふたを開けたら、ウジだらけだったが焼いて食べた。行軍中の衛生状況はよくなく、途中、赤痢やマラリアに感染した兵士は、銃や手投げ弾で自殺した。他の人に迷惑をかけたくなかったのだろう。

終戦はタイのナコンナヨークで迎えた。立て直して、もう一度戦う、自決、投降―。今後どうするか、みんなで語り合った。「このままでは帰れない」という声もあった。だが、上官が「早まった行動をするな」と厳しく諭した。オランダ軍による1年余りの抑留生活を経て、日本に帰ってきた。

戦争は口では言えない悲惨な状況がいっぱいある。戦争ほどみじめなものはない。戦争経験者は高齢になり、亡くなっていく。今こそ、平和について考え、次の世代に語り継いでいかないといけない。

(2012年8月16日付紙面掲載)